火星をシミュレーション

(2016年5月31日 地球最接近)

2016年5月31日、約2年2か月ぶりに火星と地球が最接近します。この前後の期間は比較的大きく見えるので、火星の模様を観察する好機です。また、肉眼ではさそり座の1等星アンタレスと色や明るさを競い合う様子が美しく眺められます。ステラナビゲータで、火星の模様や動きをシミュレーションしてみましょう。

火星の見え方について解説ページはこちら ›› 【特集】火星を見よう(2016年5月31日 地球最接近)

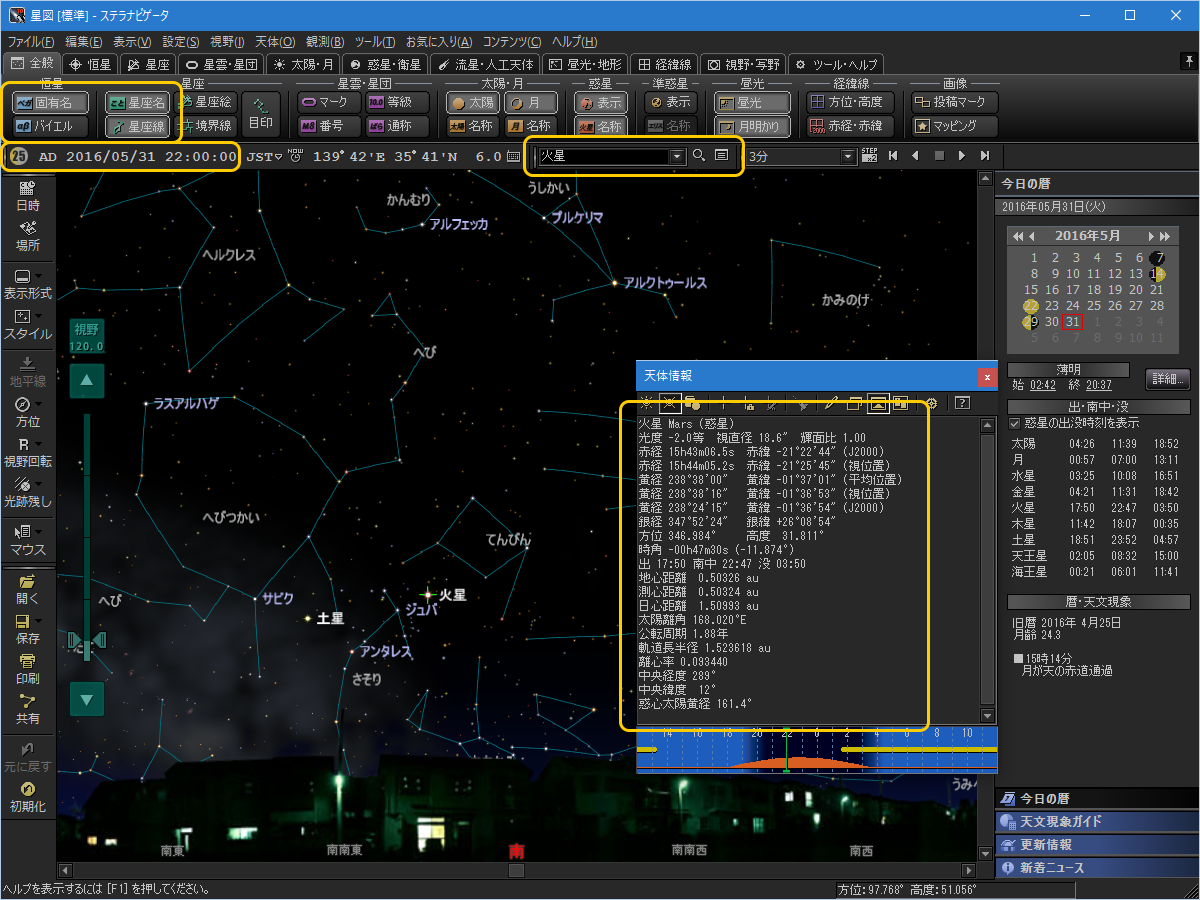

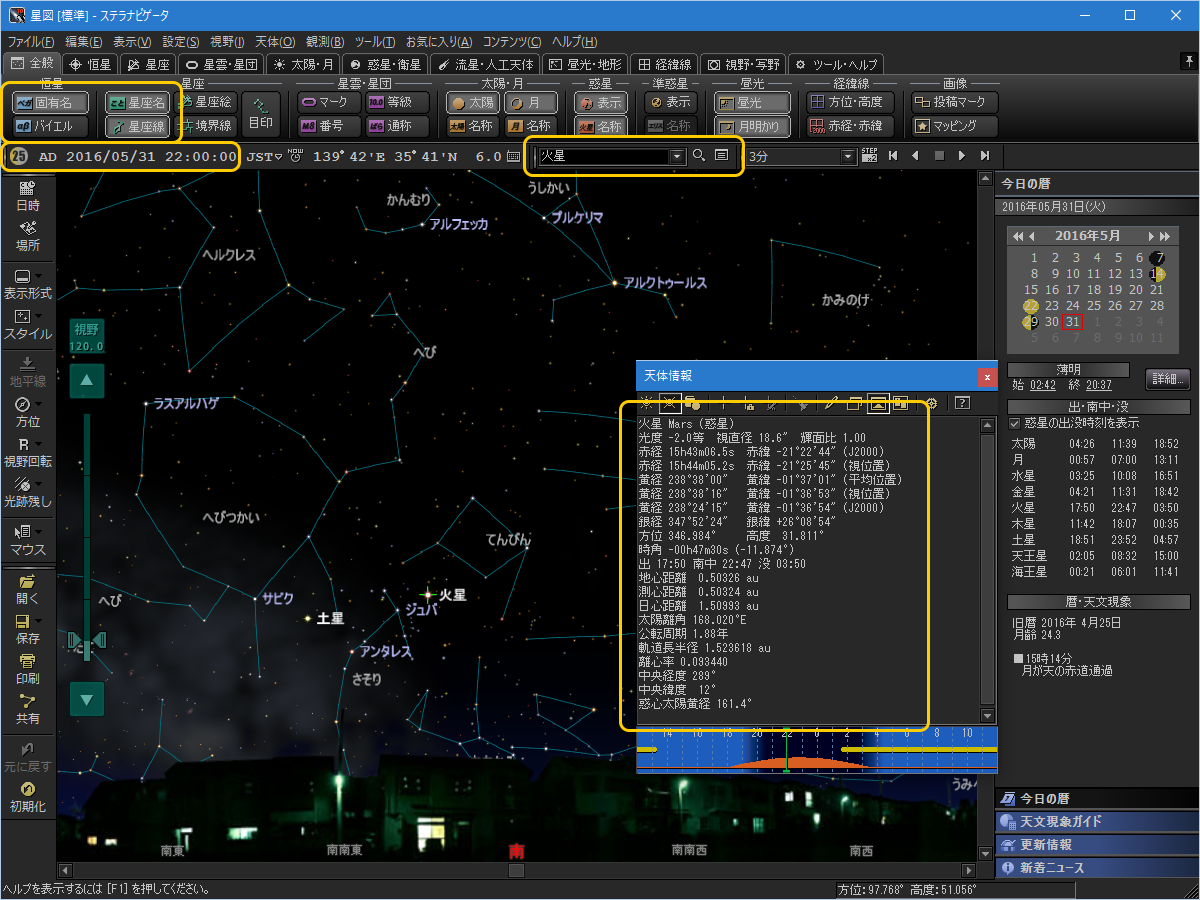

火星が見える位置や周りの星座を調べる

- 「ステラパッド」には日時が表示されています。マウスの左右ボタンをクリックすると日付や時刻を変更できます

- 火星を見つけるには、「検索バー」に「火星」と入力する方法が簡単です。虫眼鏡ボタンをクリックすると星図の中央に表示されます

- 「リボンバー」を使って、星の名前や星座の線などを表示すると、火星の周りに見える星や星座がわかります

- 星図の火星をクリックすると「天体情報パレット」が開き、火星の明るさや視直径、地球からの距離など様々なデータが表示されます

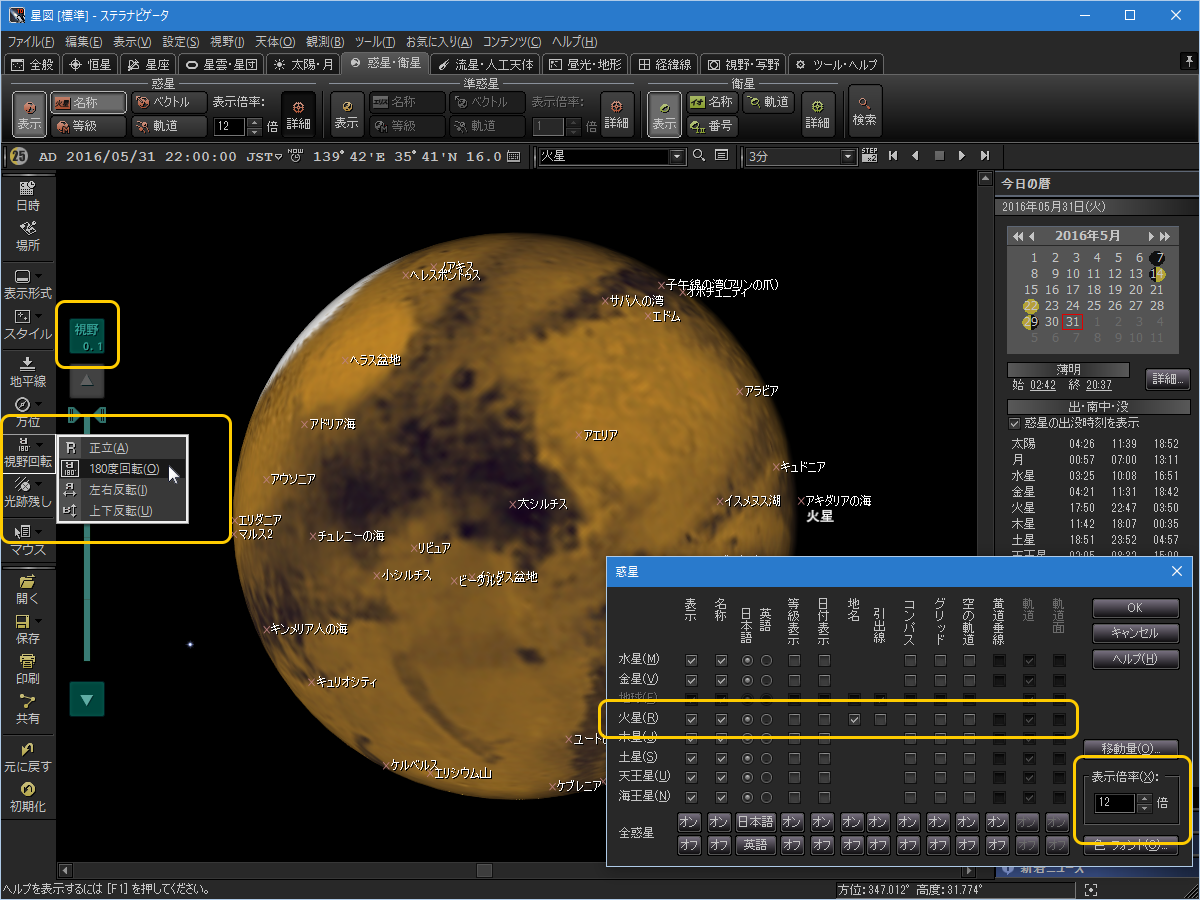

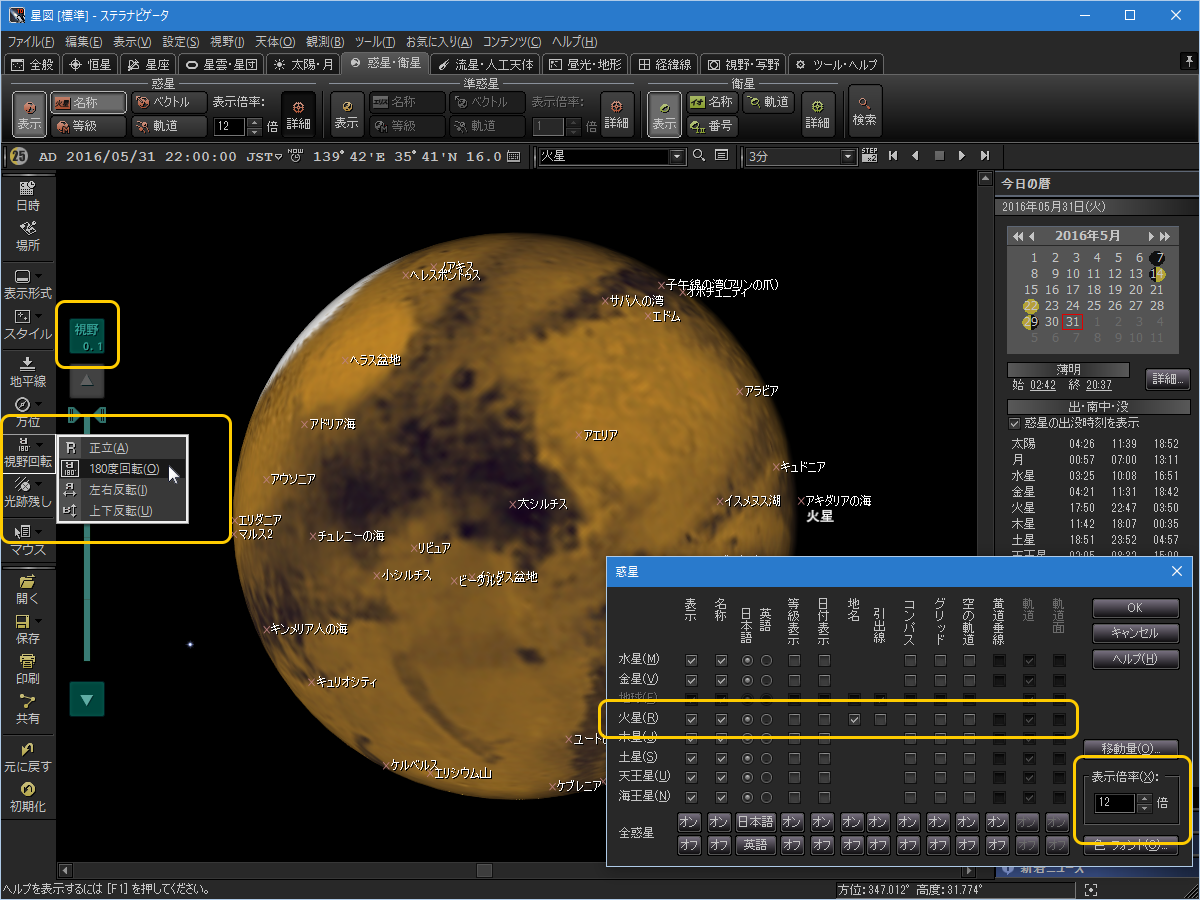

火星を拡大して表示する

- 火星を中央に表示してから星図の表示範囲を小さくすると、火星が拡大して表示されます。

表示範囲の変更は、「視野範囲バー」や「視野」メニューの「視野範囲」ダイアログなどで行います

- 「天体」メニューの「惑星」ダイアログで、惑星の表示倍率を変更できます。

また、「火星」の「地名」をチェックすると、大シルチスなど主な地名が表示されます

- [視野回転]ボタンで180度回転や左右反転などを実行すれば、天体望遠鏡での見え方に合わせた表示が可能です

- 火星の表示を「中央固定」してから日時を変更すると、表面の模様の見え方をシミュレーションできます

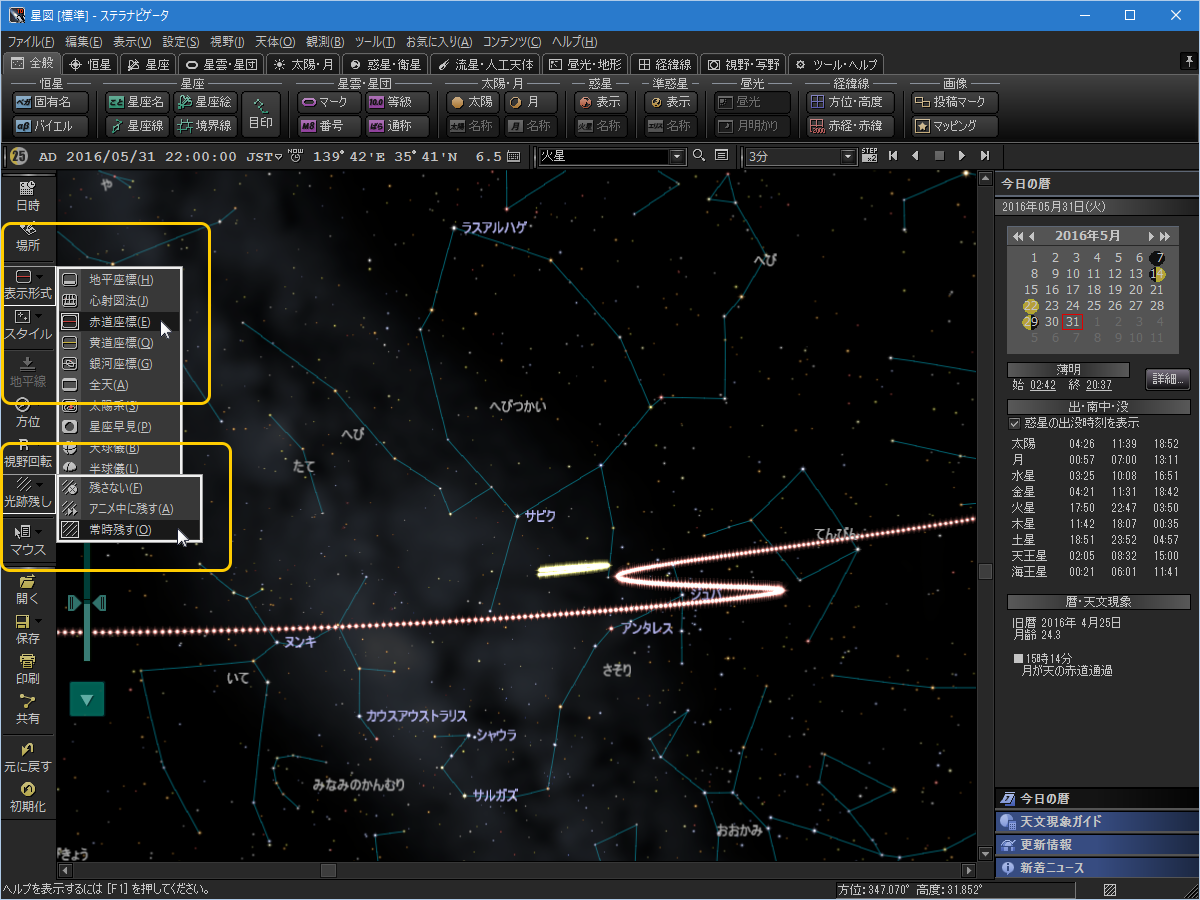

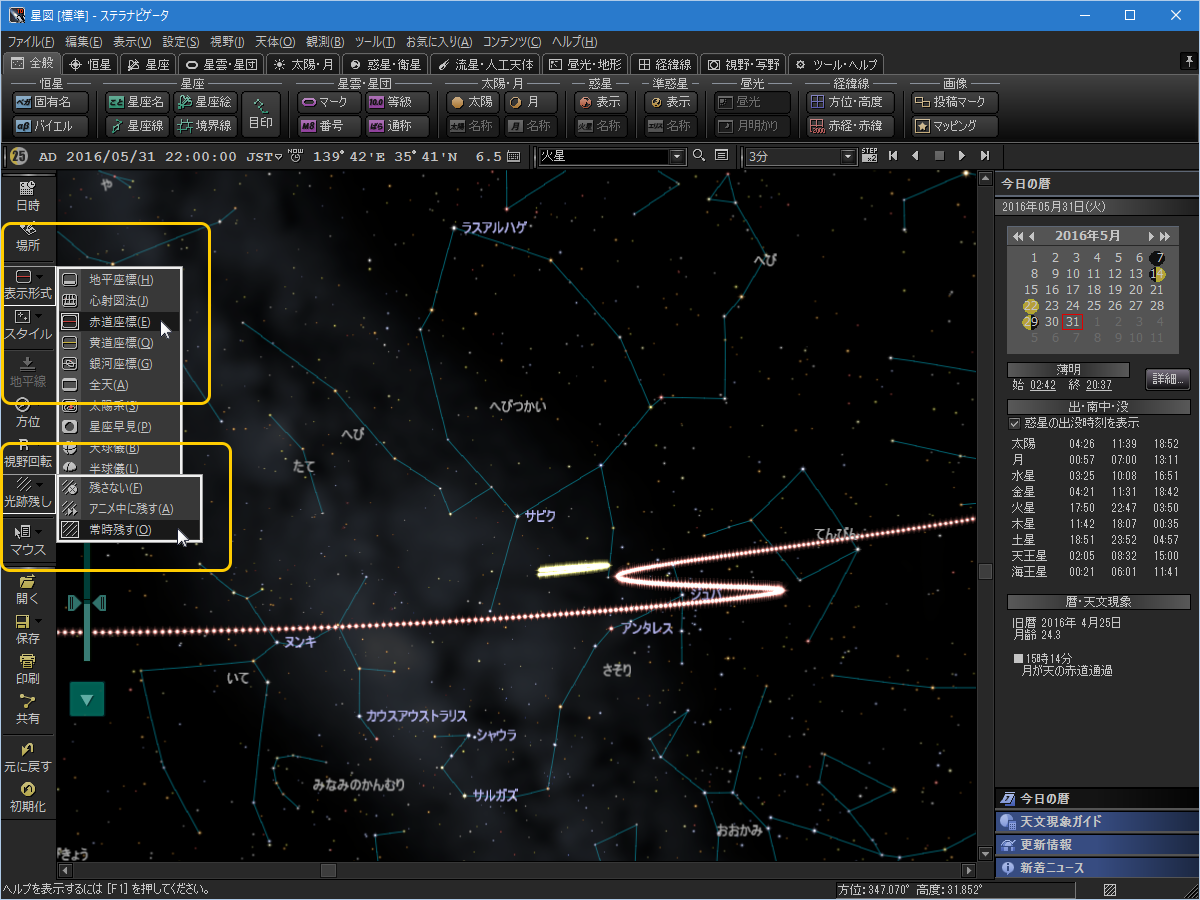

星座の中の動きを見る

- 「光跡残し」機能をオンにしてからステラパッドで日時を変更すると、火星が星図の中を動いていく様子がシミュレーションできます。

表示が煩雑になるのをさけるために、あらかじめ「惑星」ダイアログで「火星」や近くの「土星」以外の惑星の表示をオフにしておくとよいでしょう

- 「表示形式」を「赤道座標」にしておくと、日時を変更しても星が動かないので、惑星の動きがわかりやすくなります

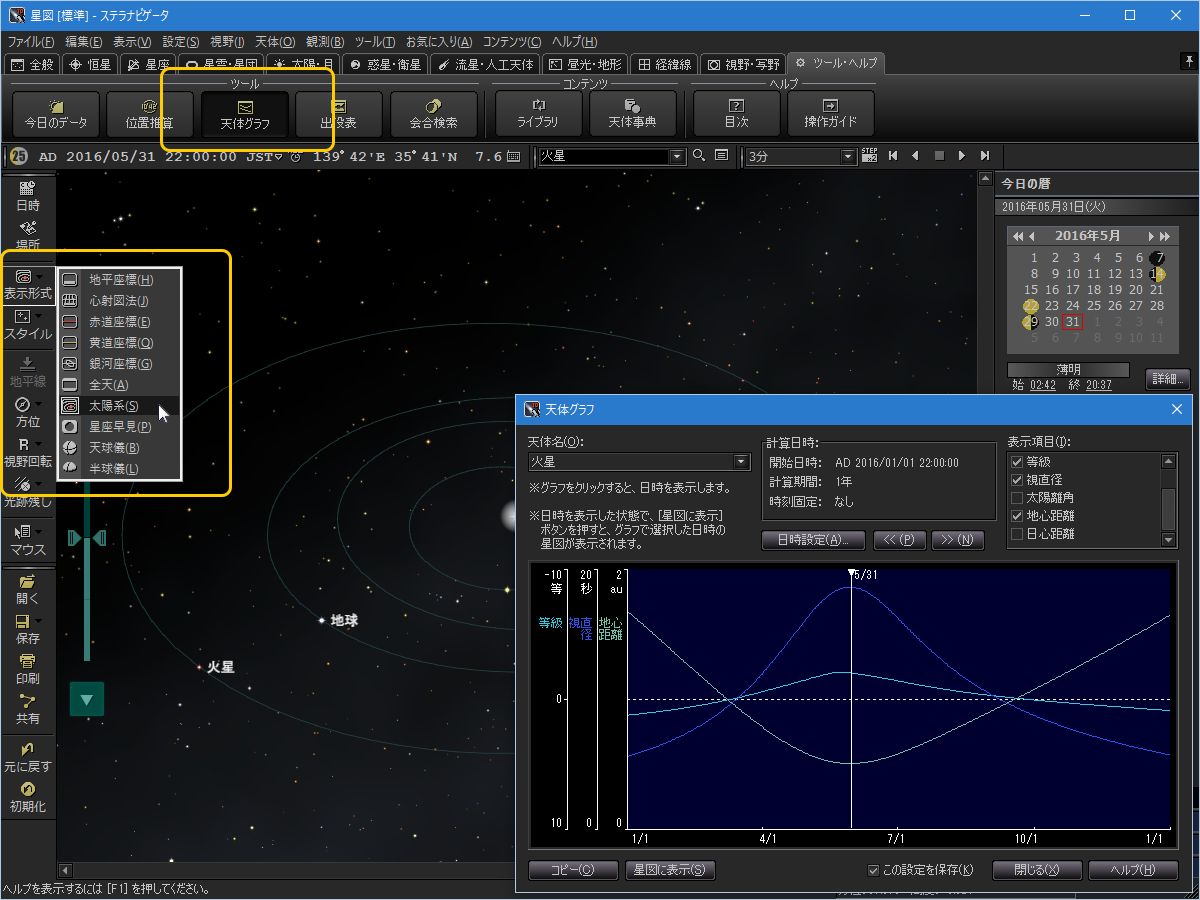

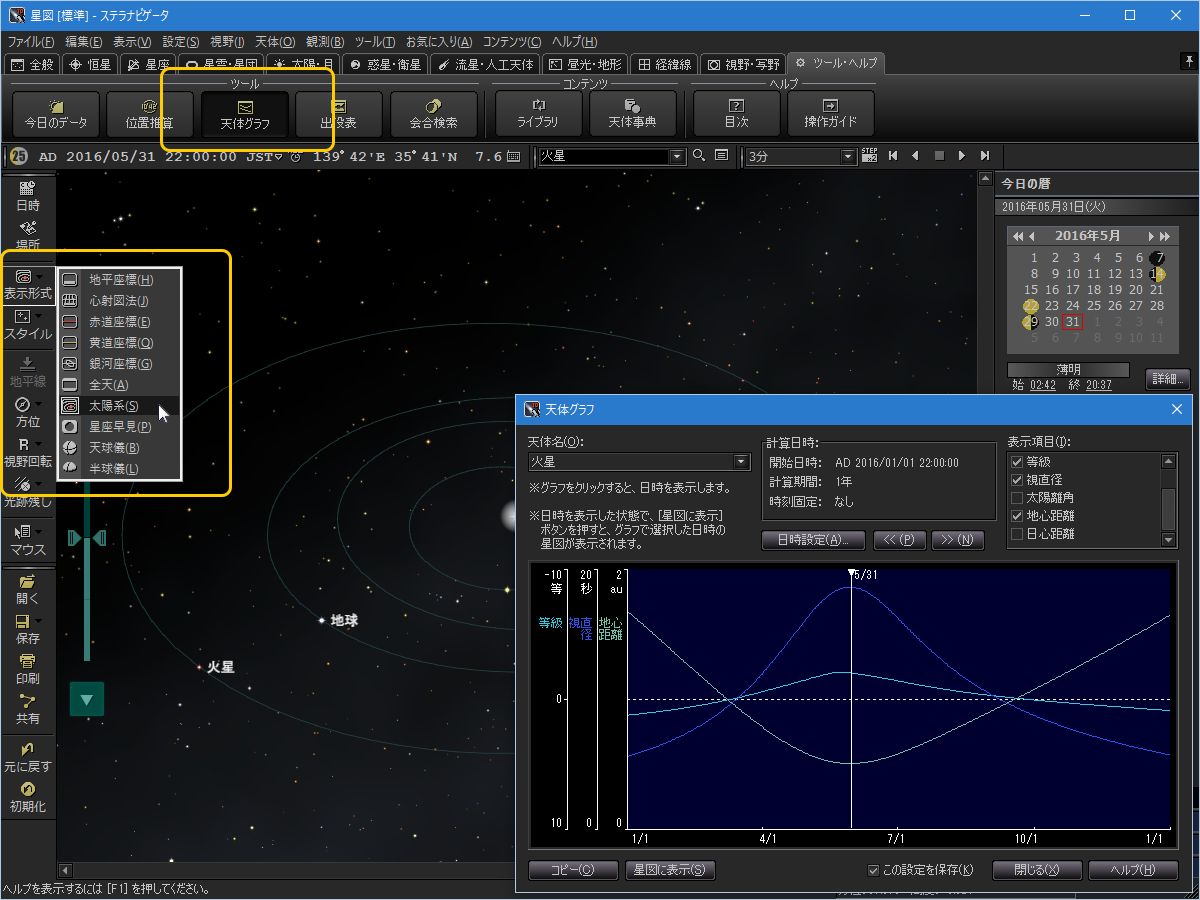

太陽系の中での動きを見る

- 「表示形式」を「太陽系」にすると、地球や火星の軌道が表示できます。

ステラパッドで日時を変更すると、軌道上を惑星が動き、地球と火星が接近する様子をシミュレーションできます

- 「天体グラフ」ダイアログでは、火星の明るさや視直径、地球からの距離の変化などを、グラフで見ることができます