地球の天気予報並みの高解像度で行う金星大気シミュレーション

【2021年6月23日 神戸大学】

金星は地球とほぼ同じ大きさであるにもかかわらず、大気の性質は大きく異なる。地表は摂氏460度に達する高温高圧で、高度70kmの大気は自転速度の60倍に達する「スーパーローテーション」と呼ばれる高速回転をしているのだ。この気象を研究しようとしても、測量機器を直接送り込むにはあまりに苛酷な環境であり、地上の望遠鏡や周回機から観測する場合も硫酸の雲に阻まれてしまう。それでも、紫外線や赤外線の画像を撮影する日本の金星探査機「あかつき」の活躍などで少しずつ金星特有の気象が明かされつつある。

金星を撮影する「あかつき」の想像イラスト(提供:JAXA)

気象の研究にはシミュレーションも欠かせない。地球で天気予報を行うときのように数値シミュレーションを実施して観測結果と比べることで、金星大気の性質を検証することができるのだ。慶応義塾大学の杉本憲彦さんたちの研究グループでは、「あかつき」が観測を始める前から、金星大気全体の数値シミュレーションを行うための計算プログラム「AFES-Venus」の開発を進めていた(参照:「金星の大気循環再現システムを開発、「あかつき」データの利活用が可能に」)。これは海洋研究開発機構のスーパーコンピューター「地球シミュレータ」に最適化された地球大気大循環モデル「AFES」を金星用に変更したものだ。

AFES-Venusはこれまでもスーパーローテーションの再現に成功するなどの成果を挙げているが、杉本さんたちは地球の天気予報で行う計算にも匹敵する、過去最高の解像度で金星大気の数値シミュレーションを実施することにした。その解像度とは、大気を水平方向に20km以下、上下方向で250m以下の大きさで区切るというもので、格子状に並んだ約4.8億個の点上で大気の状態を計算した。

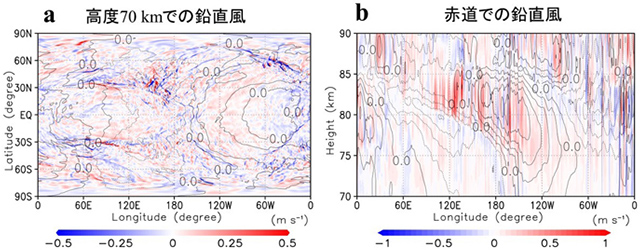

その結果、スーパーローテーションの中で、水平方向の波長250km程度の大気重力波が生じている様子が見つかった。大気重力波は浮力によって大気が上下に振動する波であり、地球でもジェット気流などに伴い発生している。このほか大気には太陽光による昼夜の寒暖の差が引き起こす熱潮汐波があり、スーパーローテーションの維持にも関わっていると考えられている(参照:「「あかつき」が明かす金星のスーパーローテーションの維持機構」)。

鉛直速度(カラー)とジオポテンシャル高度の擾乱(等値線)のスナップショット。(a)高度70kmでの経度緯度断面図、(b)赤道での経度高度断面図。等値線で示す惑星規模の熱潮汐波による温位面の歪みから、カラーで示す細かい大気重力波が自発的に励起されている。暖色が上昇流、寒色が下降流を表す(提供:Nature Communications誌掲載論文の図を一部修正。CC BY 4.0)

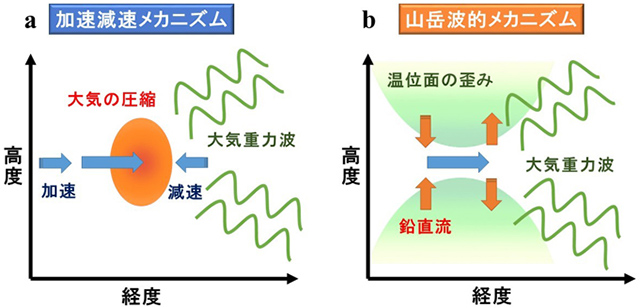

大気重力波が発生するには、空気が何らかの作用で上下に動く必要がある。金星の緯度30~60度の中緯度地帯ではジェット気流や低気圧がその役割を果たしていた。一方、赤道付近では空気を直接上下に動かす流れはないものの、熱潮汐波がスーパーローテーションを加速させる領域と減速する領域がぶつかることで大気が圧縮されて重くなることで重力波が生じる「加速・減速メカニズム」と、流体が速く流れるとその場所の圧力が低下するベルヌーイ効果が上下の空気を引っ張り、これが山や谷のように空気の流れを上下させる「山岳波的メカニズム」によって、大気重力波の発生が説明できるという。

大気重力波の励起メカニズム。(a)熱潮汐波によって形成された加速・減速領域によって大気が圧縮され、鉛直運動から大気重力波が励起される。(b)熱潮汐波によって温位面が山(もしくは谷)のように歪み、山岳波のように鉛直流から大気重力波が励起される(提供:神戸大学リリース)

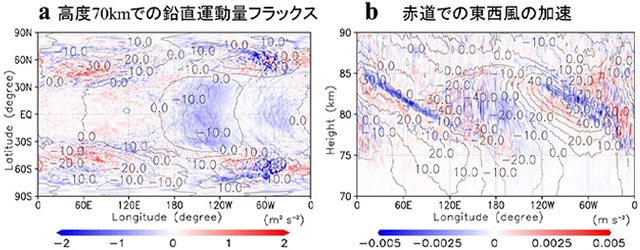

波長250km程度の大気重力波は、全球的なスーパーローテーションと比べれば非常に規模が小さい。だが、この大気重力波が生じると、熱潮汐波がスーパーローテーションを加速・減速させる効果を半分程度打ち消す働きがあることがわかった。つまり、この小規模な大気重力波もスーパーローテーションの形成と維持に関わっているかもしれないのだ。

(a)鉛直運動量フラックス(カラー)と(b)東西風の加速(カラー)、東西風速の擾乱(等値線)の合成図。(a)高度70kmでの経度緯度断面図、(b)赤道での経度高度断面図。等値線で示す惑星規模の熱潮汐波の加速・減速領域(ジェットの出口)から、カラーで示す細かい大気重力波が自発的に励起され、熱潮汐波による加速・減速を打ち消す働きをするとともに、鉛直運動量を輸送し、上空での加速・減速をもたらしている。太陽直下点を中心に移動させて、時間平均を行った図(提供:Nature Communications誌掲載論文の図を一部修正。CC BY 4.0)

シミュレーションによって存在が明らかになった大気重力波が生じる高度70km付近を、「あかつき」は紫外線により高解像度で撮影することができる。波は小規模だが、金星に「あかつき」が近づくタイミングでは十分な解像度でとらえられるという。この大気重力波を実際に観測できることが期待されている。

〈参照〉

- 神戸大学:金星大気中の自発的な波の励起を初めて再現

- Nature Communications:Generation of gravity waves from thermal tides in the Venus atmosphere 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/10/10 2025年10月20日 細い月と金星が接近

- 2025/09/18 金星探査機「あかつき」の運用終了

- 2025/09/11 2025年9月20日 細い月と金星が接近

- 2025/09/11 2025年9月中旬 金星とレグルスが大接近

- 2025/08/25 2025年9月上旬 金星とプレセペ星団が大接近

- 2025/08/14 2025年8月21日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/08/04 2025年8月中旬 金星と木星が大接近

- 2025/07/14 2025年7月22日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/07/07 気象衛星「ひまわり」を宇宙望遠鏡として使い、金星大気を観測

- 2025/07/07 2025年7月中旬 金星とアルデバランが接近

- 2025/06/27 2025年7月上旬 金星と天王星が接近

- 2025/05/25 2025年6月1日 金星が西方最大離角

- 2025/05/16 2025年5月24日 細い月と金星が接近

- 2025/04/21 2025年4月下旬 金星と土星が接近

- 2025/04/18 2025年4月25日 細い月と土星が接近、金星が並ぶ

- 2025/03/25 【特集】明けの明星 金星(2025年)

- 2025/02/26 金星大気を解析する新手法、エネルギー変換のメカニズムと効率を解明

- 2025/02/20 2025年3月2日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/01/24 2025年2月2日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/01/24 2025年2月上旬 金星と海王星が接近

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)