宇宙ダストの形成はナノ現象が鍵

【2023年1月23日 北海道大学/JAXA宇宙科学研究所】

恒星の周りや分子雲には直径が0.1μm以下の塵(宇宙ダスト)が大量に存在し、暗黒星雲や反射星雲を作り出したり、星間分子の合成場所になったり、惑星系の材料になったりする。宇宙ダストのもとは、巨星や超新星爆発など、終末期の恒星から放出されるガスの重元素だ。ただし、ダストがどのようにできるのかを直接調べることは非常に難しく、ダストができる詳しい仕組みや環境はよくわかっていない。

宇宙ダストが作られる反応は私たちの日常スケールよりずっと小さなナノサイズ(1~100nm程度、1nm=1000分の1mm)で進むため、ダストの形成では、表面張力や物質が拡散する速度など、いろいろな性質がマクロスケールの固体とは違っているはずだ。しかしこれまでのダストの研究では、こうしたナノ粒子特有の物性はあまり考えられてこなかった。

北海道大学低温科学研究所の木村勇気さんを代表とする研究チームは、JAXAの小規模計画「DUST(Determining Unknown yet Significant Traits)」の一環として、独自に開発した宇宙ダストの再現・観察装置をスウェーデン宇宙公社(SSC)の観測ロケット「MASER 14」で打ち上げた。この装置によって、特徴的な炭素質ダストの一種である、中心に炭化チタンの結晶を持ち、その上に炭素の層があるナノ粒子(コア‐マントル粒子)ができる様子を微小重力実験で再現した。

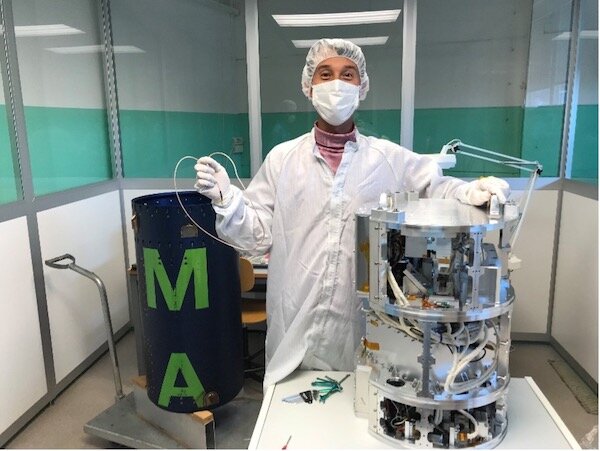

スウェーデン北部の都市キルナの近郊にあるロケット発射場「エスレンジ」で打ち上げ準備中の観測ロケット「MASER 14」。(提供:北海道大学リリース、以下同)

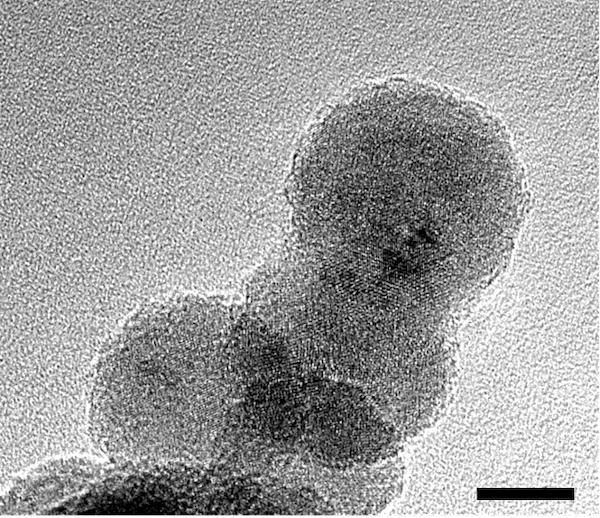

実験装置では、約7分間の微小重力状態の下でチタンと炭素の高温蒸気を発生させ、そのガスが冷えることでナノメートルサイズの微粒子が形成される。木村さんたちはガスの温度や濃度をロケットの飛行中に「その場観察」するとともに、回収された模擬ダストを透過型電子顕微鏡で詳細に分析した。

打ち上げ後に回収された実験装置と研究代表者の木村勇気さん

微小重力環境下で合成した模擬宇宙ダストの電子顕微鏡画像。スケールバーは10nm(提供:Kimura et al.、以下同)

さらに研究チームは、ガスからダストが生じる「核生成」の理論を使い、超新星が放出するガスの中でダストが生成される条件を調べた。核生成(nucleation)とは、物質が気体から液体、あるいは液体から固体などに「相転移」する際に広く現れる物理現象で、過飽和や過冷却の状態にある物質の中に、相の違う物質の小さな塊ができるものだ。水蒸気が凝結して雲ができたり、濃い食塩水から塩の結晶が析出したりする現象は全て核生成から始まる。

木村さんたちはこの核生成の理論に基づくダスト粒子の形成モデルを使って、実験でできたナノスケールの模擬ダスト同士がくっつく確率や粒子の表面張力といった物理量を求めた。その結果、炭素質ナノ粒子の付着確率は1~2%で、表面張力の値はマクロな炭素質物質の表面張力よりかなり大きいという結果になった。これまでのモデルでは、宇宙ダスト粒子の付着確率はほぼ100%、表面張力はマクロな物質とほぼ同じと想定されており、今回の結果はこれとは大きく異なる。

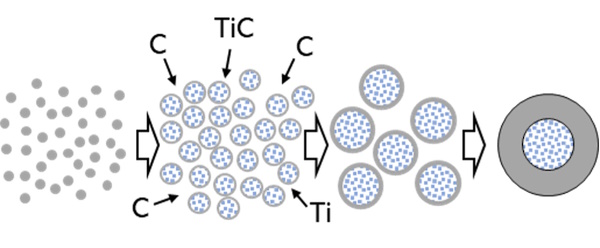

今回求めた物理量をもとに、終末期の星が放出するガスの中で宇宙ダストができる過程を木村さんたちが改めて推定したところ、宇宙ダストは、(1) きわめて過飽和の状態にあるガスからまず炭素の粒子が核生成で生まれ、(2) その表面で炭化チタンが不均質な核生成を始め、(3) その粒子が数千個も融合成長して1つの粒子となる、という3段階で形成されるらしいことがわかった。これは従来の古典的な核生成とはかなり様子の違う描像だ。

コア‐マントル粒子ができる過程の模式図。灰色:炭素(C)、水色:炭化チタン(TiC)。終末期の恒星の周辺では炭素原子の方がチタン原子よりはるかに多いため、粒子表面のチタン原子が炭化チタンとなってコアにすばやく取り込まれる一方で、コアの周囲に炭素原子が積層し続け、炭素の外層ができる

今回のような非古典的な核生成で物質が作られる現象は、近年様々な分野で見つかっている。今回の成果は、宇宙ダストの形成も非古典的な核生成で説明できることを示すもので、宇宙ダストが関わる現象に新たな知見を与えるものだ。また、材料科学などにも応用が期待できると研究チームでは考えている。

〈参照〉

- 北海道大学:非古典的な核生成が宇宙ダストの形成に重要なことを発見~観測ロケットによる微小重力実験で、天体現象の理解に重要なダスト形成過程が明らかに~

- JAXA宇宙科学研究所:炭素質ダストの形成はナノ現象が鍵

- Science Advances:Nucleation experiments on a titanium-carbon system imply nonclassical formation of presolar grain 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2023/07/13 塵の塊が衝突するだけでは惑星の種にならない

- 2021/04/15 地球に降り注ぐ宇宙塵は年間5000t以上

- 2019/10/11 微小重力実験で宇宙ダストの生成を再現

- 2001/01/24 スターダスト探査機、月を撮影

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)