「ステライメージ」の開発で大切にしているのは、天体画像処理を誰にでも楽しめるものにすること。下処理から仕上げまでのポイントを押さえれば、たった10ステップで画像から天体を浮かび上がらせることができます。「ステライメージ10」で追加や改良された機能を中心に、画像処理の流れを紹介します。

※「星ナビ」2025年5月号掲載の記事より再構成。

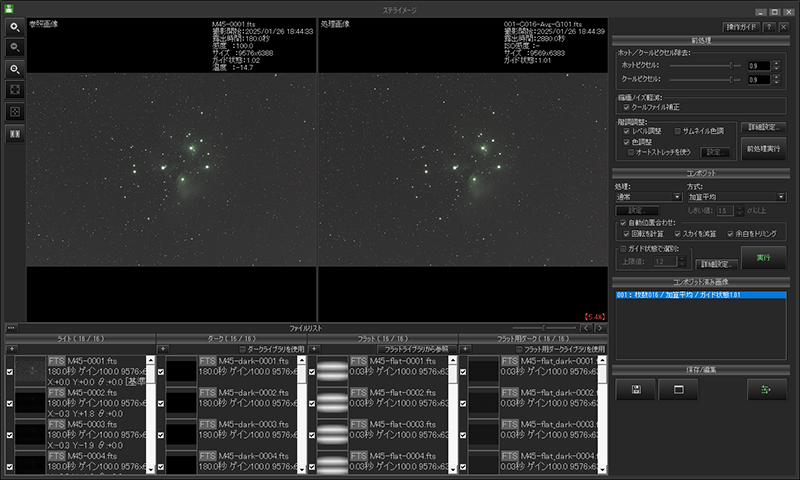

ステップ1 前処理

RAW現像やダーク補正、コンポジットなど、「前処理」にはさまざまな工程が必要です。しかし、これらの処理は決まった手順で行われるため、ステライメージではファイルを指定し、必要なオプションを設定するだけで一括処理できるようになっています。

「ステライメージ10」では、この前処理に、天体写真家のあぷらなーとさんが考案した「ピクセルマッピング」「クールファイル補正」「マイナス輝度値保護」「コスミカット」を採用。これにより、ダーク補正やホット/クールピクセル除去では取り除けなかったノイズも補正できるようになりました。ピクセルマッピングはダークフレームを使った解析作業が必要ですが、それ以外の処理はオプションをチェックするだけで簡単に実行できます。

ロジカルな処理に基づき、ノイズを極限まで低減できるため、後の工程で従来よりも一段階強い画像処理が可能です。過去の画像も再処理してみると、さらに高品質な仕上がりが期待できます。

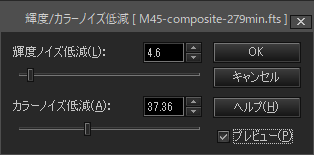

ステップ5 ノイズを低減「輝度/カラーノイズ低減」

輝度/カラーノイズ低減処理後

(処理前後の比較画像)

輝度/カラーノイズ低減処理後

(処理前後の比較画像)

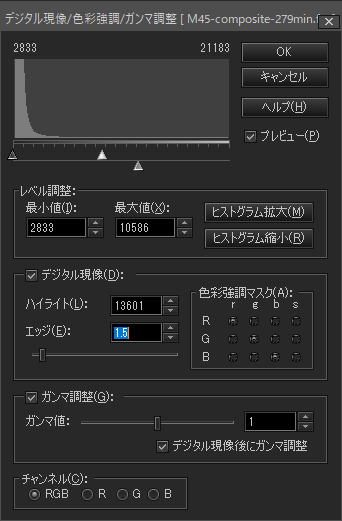

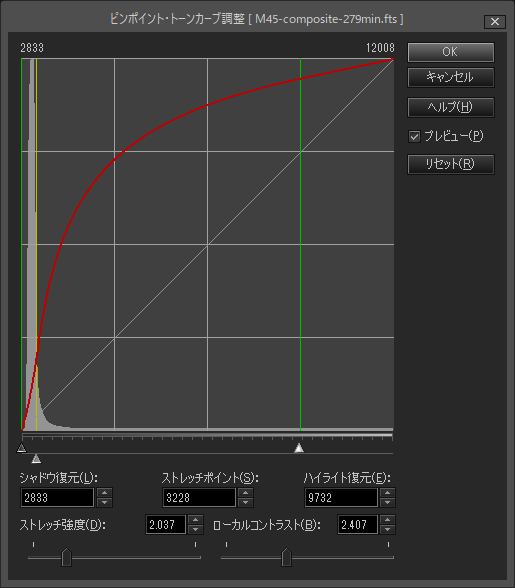

ステップ6 星雲の淡い部分を引き出す「ピンポイント・トーンカーブ」

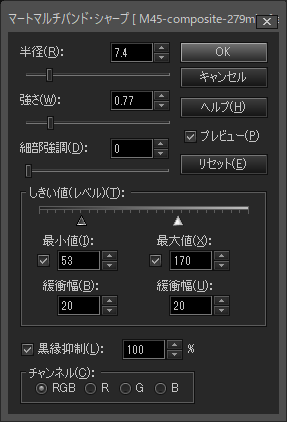

ステップ9 星雲の細部を際立たせる「スマートマルチバンド・シャープ」

スマートマルチバンド・シャープ処理後

(処理前後の比較画像)

スマートマルチバンド・シャープ処理後

(処理前後の比較画像)