原始惑星系円盤の横顔に見えた惑星の種の空間分布

惑星形成の第一歩は、原始惑星系円盤内でマイクロメートルサイズの固体微粒子が互いに衝突や付着を繰り返して大きくなっていくことだ。この成長過程において微粒子は円盤内を大規模に移動するので、微粒子の運動を観測し理解することが、微惑星の形成を解明する鍵となる。

こうした観測において、私たちに対してほぼ真横を向いている「エッジオン」の原始惑星系円盤は、円盤の厚み方向や半径方向の大きさを測定するのに適している。おうし座の方向約450光年に位置する原始星「HH 30」円盤はそのようなエッジオン原始惑星系円盤のうちの一つで、円盤内のマイクロメートルサイズ以下の微粒子については可視光線と近赤外線の観測により空間分布が詳しく調べられてきた。

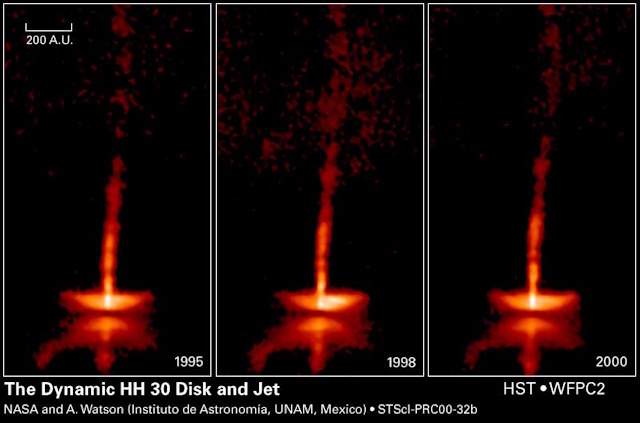

ハッブル宇宙望遠鏡(HST)がとらえたHH 30の円盤と円盤から垂直に噴出するジェットの5年間の変化(提供:NASA and A.Watson (Instituto de Astronokia, UNAM, Mexico))

一方、マイクロメートルサイズ以上の微粒子の空間分布を調べるには、より長い波長での高解像度観測が必要となる。そこで東京大学の田崎亮さんたちの研究チームは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による近・中間赤外線観測とアルマ望遠鏡によるミリ波観測で、HH 30の大きい微粒子の分布を調べた。

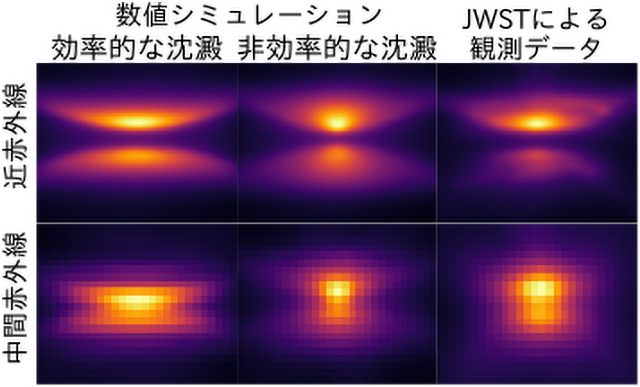

観測結果と数値シミュレーションの結果を比較したところ、数マイクロメートルサイズ以上に成長した微粒子はまだ沈澱を起こしていないことや、ミリメートルサイズの微粒子は沈澱を起こし、半径方向の空間分布が収縮していることが明らかになった。また、微粒子の沈殿が非効率である場合に観測結果をよく再現できることも示された。

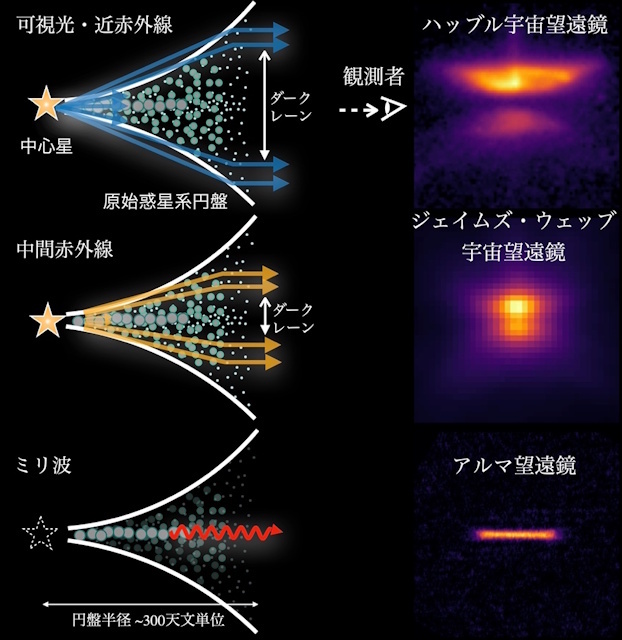

3つの異なる波長でとらえたHH 30の画像(右)とその解釈を描いたイラスト(左)。HSTとJWSTでは中心星や円盤内縁由来の放射を円盤表層の微粒子が散乱した光が観測され、アルマ望遠鏡ではミリメートルサイズの固体粒子由来の熱的放射が観測されている。前者では円盤中心面を通過する光は高い物質密度のため透過できず、暗い帯状領域(ダークレーン)として現れる(提供:Tazaki et al.)

数値シミュレーションによるマイクロメートルサイズの微粒子が効率よく沈澱する場合(左)としない場合(中央)の予測、JWSTによる観測結果(右)。上段・下段はそれぞれ近赤外線・中間赤外線での観測結果に対応(提供:Tazaki et al.)

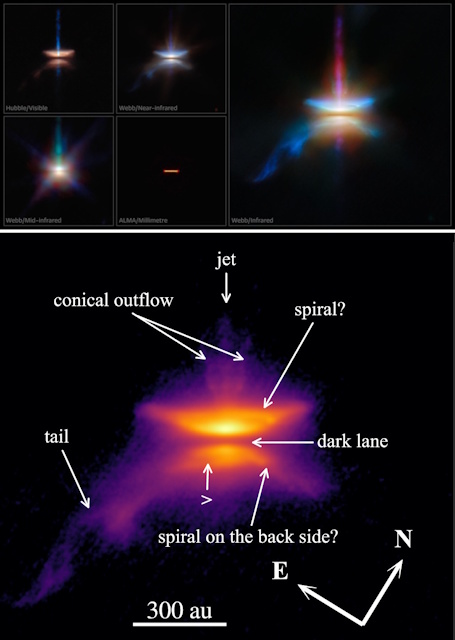

各波長の観測画像には、円盤上面の複雑な構造や円盤から垂直に伸びるジェット、ジェットを取り囲む幅の広い円錐形状のガスの流れ(アウトフロー)とそれに付随する構造、さらに円盤の中心に位置する若い星の光を反射する星雲の姿が、鮮明にとらえられている。これらの構造を総合すると、HH 30ではダイナミックなプロセスが複数進行中で、塵の粒子もジェットも新たな惑星の形成に一役買っていることがわかる。

(上段左)(左上)可視光線(HST)、(右上)近赤外線(JWST)、(左下)中間赤外線(JWST、対角成分は検出器由来)、(右下)ミリ波(アルマ望遠鏡)。HST以外は擬似カラー画像。近赤外線で輝く円盤構造は中心星から約450億km(太陽から海王星までの約10倍)まで広がる。(上段右)JWSTによる近・中間赤外線観測データにもとづく擬似カラー画像。(下段)JWSTによる波長2.0μmの近赤外線観測像(提供:(上段)ESA/Webb, NASA & CSA, ESA/Hubble, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)、(下段)Tazaki et al.)

田崎さんたちはHH 30のほかに3つのエッジオン原始惑星系円盤で同様の観測を行っていて、数マイクロメートルサイズの微粒子が沈澱している天体とそうでない天体が存在することを発見している。こうした天体ごとの違いの起源や、固体微粒子の性質や沈殿過程の理論モデルを詳細に精査することで、微惑星がいつ、どこで、どのように形成されたのかに関する理解が進むと期待される。

〈参照〉

- 東京大学:宇宙・地上望遠鏡が明らかにした原始惑星系円盤の横顔 ─ 惑星の種の空間分布の進化

- ESA Webb News:The many faces of HH 30

- The Astrophysical Journal:JWST Imaging of Edge-on Protoplanetary Disks. IV. Mid-infrared Dust Scattering in the HH 30 Disk 論文

〈関連リンク〉

- James Webb Space Telescope:

- NASA

- STScI:

- アルマ望遠鏡

- HubbleSite

関連記事

- 2026/02/09 原始星で惑星の材料鉱物が結晶化する現場を初めて観測

- 2025/10/02 鮮明にとらえられた、惑星を作る渦巻きのダイナミックな動き

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/02/13 原始惑星系円盤の3次元磁場構造の見積もりに初めて成功

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/13 塵の塊が衝突するだけでは惑星の種にならない

- 2023/06/30 惑星が誕生するタイミングをとらえる

- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ

- 2023/03/23 水蒸気で囲まれた原始星に、太陽系の水が経てきた歴史を見る

- 2023/01/17 原始惑星系円盤の内側に隠れていた大量のガス

- 2022/08/26 原始惑星系円盤の一酸化炭素は氷に隠れていた

- 2022/08/18 原始惑星系円盤の内外で異なる物質組成

- 2022/08/15 形成中の惑星を取り巻く円盤からガスを初検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)