原始惑星系円盤の3次元磁場構造の見積もりに初めて成功

【2025年2月13日 アルマ望遠鏡】

惑星は、誕生間もない若い星を取り巻く原始惑星系円盤の中で、星間塵(ダスト)や星間ガスが集まって形成されると考えられているが、惑星形成の環境や円盤内の物理的条件についてはまだ多くの謎が残されている。

そのなかでも、磁場は円盤の中の乱流や物質の動きを決定する重要な要素とされ、星や惑星の誕生に深く関わっていると考えられているが、これまで磁場の観測は非常に困難だった。

国立天文台の大橋聡史さんたちの研究チームは、おおかみ座の方向450光年彼方にあり、惑星の形成が進んでいるとみられている若い星「HD 142527」を取り巻く原始惑星系円盤の偏光の様子をアルマ望遠鏡で観測した。さらに、過去に観測された他波長の偏光データも用いて解析を行った。

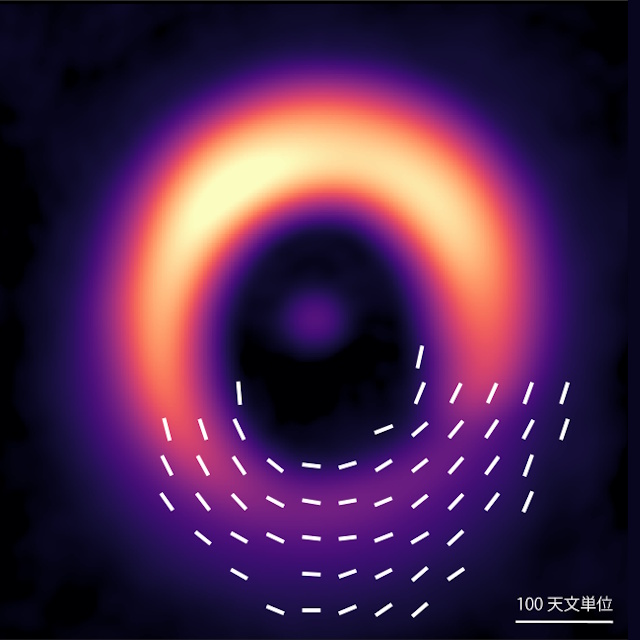

その結果、円盤の南側の塵が少ない領域で、観測波長全てで同じ偏光パターンが見られることが明らかになった。この特徴的な偏光パターン(偏光ベクトルが円盤の動径方向にそろい、10%以上の高い偏光度を示す)が、磁場によって生み出されていることを示すものである。

アルマ望遠鏡で過去に波長0.9mmで観測した、HD 142527の原始惑星系円盤の電波強度マップ。円盤の南側(画像下部)で、磁場による偏光が観測された。白線は磁場の方向を示す(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Ohashi et al.、以下同)

さらに大橋さんたちは、円盤の回転方向に沿って磁場の方向が少し変動していることも発見した。変動の原因は磁場の3次元構造にあるとみられ、この3次元構造によって円盤で強い乱流場が作られている可能性もある。

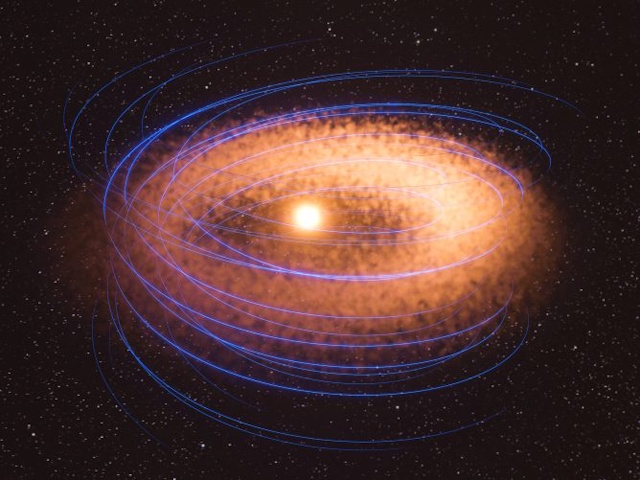

HD 142527の原始惑星系円盤の想像図と磁力線(青い線)

これまでに確認されている多数の原始惑星系円盤のなかで、磁場の詳細構造がわかったのは今回が初めてだ。一方、HD 142527のような若い星において、磁場が星や円盤の鉛直方向にもある程度の強さで向いていることは予想外であり、今後さらに観測やシミュレーション研究が必要となる。

「本研究では原始惑星系円盤で磁場が観測される条件を明らかにし、さらに磁場の3次元構造や強度を見積もる方法を示しており、今後の円盤磁場の観測研究に大きく役立つと考えます。一方で、地球のような惑星の形成において、強い乱流状態では星間ダストが互いに高速で衝突することで破壊され、惑星が形成されない可能性があります。今回の観測では中心星から比較的遠くの磁場を観測できましたが、地球のような太陽や恒星の近くを回る惑星が形成する場所での磁場を調べることが今後重要となります。磁場が惑星形成にどのような影響を及ぼすのか、今後の研究を導く重要な観測成果となります」(大橋さん)。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡:惑星形成現場の磁場観測に成功

- Nature Astronomy:Observationally derived magnetic field strength and 3D components in the HD 142527 disk 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/02/09 原始星で惑星の材料鉱物が結晶化する現場を初めて観測

- 2026/01/21 スーパーアースの「地下のマグマ海」が地球外生命をはぐくむかも

- 2025/10/02 鮮明にとらえられた、惑星を作る渦巻きのダイナミックな動き

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/02/20 原始星のスピンダウン機構を大規模シミュレーションで発見

- 2025/02/10 原始惑星系円盤の横顔に見えた惑星の種の空間分布

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/01/19 天の川銀河の折り重なる磁場を初めて測定

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/13 塵の塊が衝突するだけでは惑星の種にならない

- 2023/06/30 惑星が誕生するタイミングをとらえる

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/06/12 プラズマの放射冷却で探るM87ジェットの磁場強度

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)