天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

【2025年8月1日 新潟大学】

天の川銀河の外縁領域は、太陽系近傍と比較して炭素や酸素といった元素の存在比が少なく、形成初期の天の川銀河や遠方銀河の環境に類似していると考えられている。ただし、銀河外縁部で起こる星や惑星の形成過程が太陽系の近辺と同じなのか違いがあるのかは、よくわかっていない。

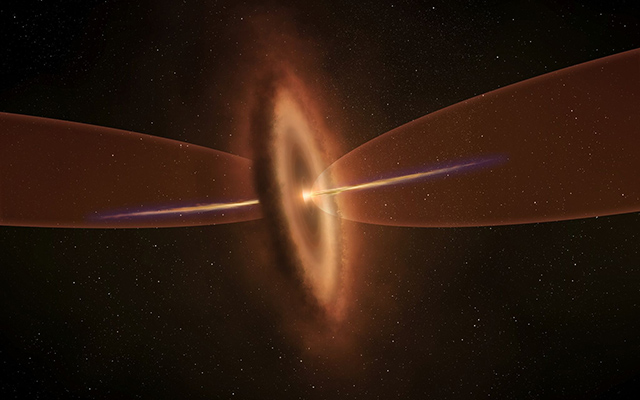

星の誕生や成長過程を調べるうえで重要なのが、生まれたばかりの赤ちゃん星(原始星)から両極方向にガスが噴き出す現象だ。このような現象は「アウトフロー」と呼ばれ、そのなかでも流れが速く指向性の高い成分は「ジェット」と呼ばれる。

アウトフロー(幅の広いガス流)とジェット(細く絞られたガス流)の想像図(提供:国立天文台)

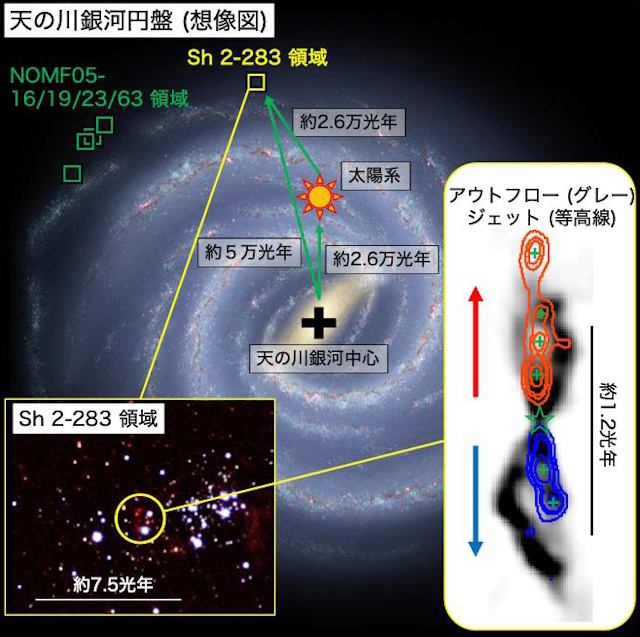

新潟大学の池田達紀さんたちの研究チームはアルマ望遠鏡を用いて、天の川銀河の外縁部に存在する5つの星形成領域(Sh 2-283, NOMF05-16/19/23/63)を観測した。Sh 2-283はいっかくじゅう座の方向、残る4つはとも座からほ座にかけての方向で、いずれも銀河中心から約5万光年の距離にある。

観測の結果、NOMF05-19を除く4つの領域で原始星が発見された。このうちSh 2-283の原始星については、星の中心部から南北方向に向かって、秒速20km程度の広がったアウトフローと秒速70km程度で指向性の高いジェットが検出された。アウトフローとジェットの両方とも、はっきりとした放射の構造が確認され、ジェットに関しては放射が間欠的であることを示す弾丸構造も確認された。放射の構造まではっきりとらえたアウトフロー・ジェットの検出は、天の川銀河の外縁部においては今回が初めてだ。また、NOMF05-16、23、63領域で見つかった原始星でもアウトフローが検出されている。

(背景)天の川銀河における、中心と太陽系、今回の観測対象となった外縁領域の位置関係。(左下)Sh 2-283領域の赤外線3色合成画像。(右)一酸化炭素でトレースされたアウトフロー(グレー)とジェット。赤は地球から遠ざかる速度成分、青は地球に近づいてくる速度成分を表す。緑の星印の位置に原始星があり、十字部分にジェットの弾丸構造が存在する(提供:R. Hurt/NASA/JPL-Caltech/ESO)

今回発見されたアウトフローとジェットの物理的な性質や放射の構造を太陽系近傍のものと比較したところ、両者は物理的・構造的性質が非常に類似していることがわかった。星形成の初期過程が、天の川銀河の外縁部という特殊な領域においても太陽系近傍(天の川銀河の内側の領域)と同様であることを示唆する結果である。今後さらに観測例を増やすことで、様々な環境における星・惑星形成過程の詳細な様子が明らかになっていくだろう。

〈参照〉

- 新潟大学:天の川銀河の辺境で星誕生の息吹を発見 - これまで謎に包まれていた天の川銀河における星形成の普遍性に迫る -

- The Astrophysical Journal:The Detection of Spatially Resolved Protostellar Outflows and Episodic Jets in the Outer Galaxy 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/09/26 宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く大質量ブラックホール

- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/07/08 銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

- 2025/06/19 M87に2つめの超大質量ブラックホールは存在するか

- 2025/06/05 天の川銀河の構造を伝える、銀河中心のSiOメーザー星の固有運動

- 2025/05/28 棒状構造による爆発的星形成を見せる太古のモンスター銀河

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/04/16 ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明

- 2025/02/20 原始星のスピンダウン機構を大規模シミュレーションで発見

- 2025/01/08 活発な原始星周辺の複雑な有機分子を10年間追跡

- 2024/12/24 原始銀河団でブラックホール活動により一斉に活動を停止した銀河

- 2024/12/09 太陽系が安全地帯に運ばれたのは、天の川銀河の変化のおかげ

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/07/04 天の川銀河の衛星銀河は理論予測の倍以上存在か

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2024/04/23 原始星には「近所」のガス雲からも星の材料が流れ込む

- 2024/04/17 赤ちゃん星が起こしたダイナミックな磁束放出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)