第7回日本天文遺産、花山天文台など3件

【2025年3月18日 日本天文学会】

日本天文学会では、歴史的に貴重な天文学・暦学関連の史跡や文献などの保存、普及、活用を図る目的で、毎年「日本天文遺産」を認定している。第7回(2024年度)の遺産には、1899年に設置されZ項の発見につながった「臨時緯度観測所本館(現・木村榮記念館)」(岩手県奥州市)、日本の電波天文学黎明期の貴重な観測機器「三鷹200MHz太陽電波望遠鏡」(長野県南佐久郡)、日本の観測天体物理学の礎を築いた「花山天文台」(京都市)が認定された。

臨時緯度観測所本館(木村榮記念館)

臨時緯度観測所(現・国立天文台水沢VLBI観測所)は、緯度変化に関する国際共同研究のため北緯39度8分の緯度線上に設置された世界6か所の観測所の一つとして、1899(明治32)年に開所した。

1902(明治35)年、初代所長の木村榮が、地球の緯度変化を計測するための公式に含まれる「Z項」を発見した。当時、Z項の物理的な意味は不明であったが、木村が提唱したZ項を含む式は万国緯度観測事業において採用され、日本人による天文学への初めての画期的貢献となった。また、観測所では同時期に気象観測や地震観測も開始され、緯度観測に関わる様々な研究が実施された。

2011(平成2)年以降になると、観測所は木村の業績を記念する「木村榮記念館」として整備され、一般に公開されるようになった。所長室の椅子や机といった家具のほか、当時使用された眼視天頂儀1号機、1939(昭和14)年設置の浮遊天頂儀、大森式地震計、気圧計なども合わせて展示されており、科学の普及に貢献している。

木村榮記念館(旧・臨時緯度観測所本館)(提供:国立天文台)

三鷹200MHz太陽電波望遠鏡(三鷹200MHz強度計)

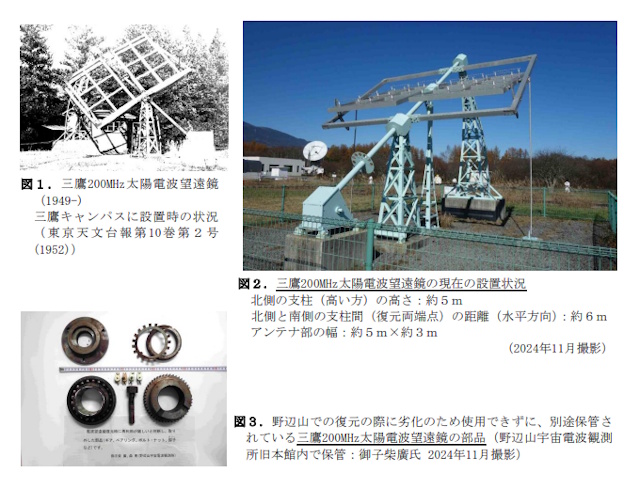

三鷹200MHz太陽電波望遠鏡は日本最初期の電波望遠鏡として、1949(昭和24)年9月に観測を開始した。東京天文台(現・国立天文台、東京都三鷹市)で本格的かつ継続的な太陽電波観測に利用され、当時世界的に研究が盛んであった太陽電波バーストの研究を進めるための重要な観測機器となった。その成果はその後の太陽電波観測に引き継がれ、さらに野辺山45m電波望遠鏡や超長基線電波干渉計、アルマ望遠鏡などによる宇宙電波の観測へと発展した。

三鷹200MHz太陽電波望遠鏡は1950年代前半まで観測に利用された後、長期にわたり放置されていたが、1990(平成2)年ごろに三鷹から国立天文台野辺山宇宙電波観測所へ運搬され、2007(平成19)年8月に野辺山観測所構内に復元設置された。赤道儀架台や極軸には当時使用されていた構造物がそのまま使われていて、当時の面影をよく残すとともに、電波天文学黎明期の貴重な資料ともなっている。

三鷹200MHz太陽電波望遠鏡。(図1)三鷹キャンパス設置時の様子。(図2)現在の設置状況(国立天文台野辺山キャンパスで見学できる)。(図3)劣化のため復元に使用されずに別途保管されている部品(提供:国立天文台)

花山天文台(本館、別館、子午線館)

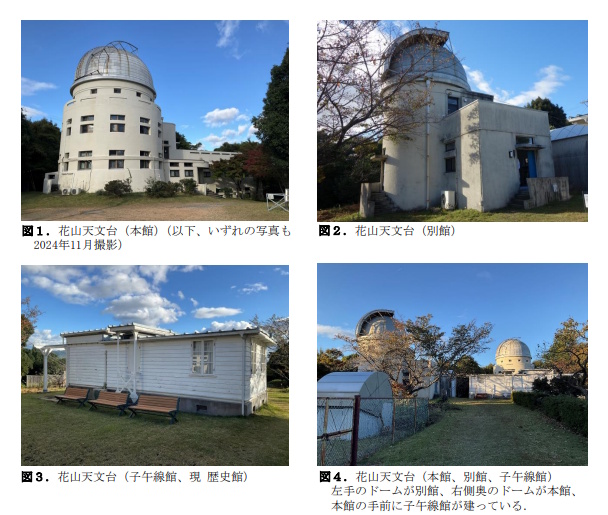

花山天文台は1929(昭和4)年に、京都帝国大学理学部宇宙物理学科の観測施設として設立された。その後、大学構内の観測環境の悪化に伴い、主要な観測機器を移設して花山山(現・京都市山科区)に建設された。

初代台長の山本一清は火星と小惑星の観測に力を注ぎ、同時に太陽面の研究にも取り組んだ。これらの経緯から、太陽および太陽系の研究は花山天文台の特色ともなった。こうした観測を通して、花山天文台は黎明期の日本における観測天体物理学の礎を築いた。ザートリウス社製18cm屈折赤道儀は現在も、現役日本最古の望遠鏡として太陽観測に用いられている。

また、山本が1920(大正9)年に創立した「天文同好会(後に東亜天文協会、現・東亜天文学会)」の本部が同天文台に移されて以降1938(昭和13)年まで、花山天文台は「アマチュア天文学の聖地」として天文普及に大きな貢献を果たした。花山天文台の観測設備は大学における教育研究活動や教育関係者および高校生などの研修・実習にも広く活用されているほか、同天文台では様々な形の天文に関わるアウトリーチ活動が行われている。

花山天文台(提供:日本天文学会リリース)

関連記事

- 2024/03/12 日本天文遺産に「レプソルド子午儀」「星間塵合成実験装置」「倉敷天文台」

- 2023/03/14 日本天文遺産に国内初のプラネタリウムと宇宙線検出器

- 2022/03/04 第4回天文遺産に金星太陽面通過観測地と太陽黒点スケッチ群

- 2021/03/24 日本天文遺産に仙台藩天文学器機など3件認定

- 2020/09/15 日本天文遺産にキトラ古墳天井壁画など3件認定

- 2019/03/20 日本天文遺産に「明月記」と福島県「会津日新館天文台跡」を認定

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)