ニュートリノ集団振動を考慮した3次元超新星爆発シミュレーションを実現

【2025年4月15日 国立天文台】

太陽の約10倍より重い大質量星は一生の最後に超新星爆発を起こす。その爆発メカニズムには、ニュートリノと呼ばれる素粒子が重要な役割を果たすことが知られている。

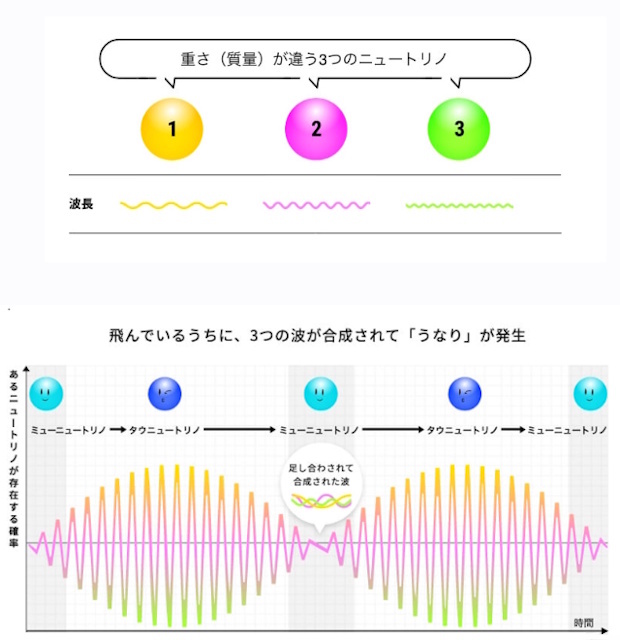

ニュートリノには、「フレーバー」と呼ばれる3つの種類(電子型ニュートリノ、ミュー型ニュートリノ、タウ型ニュートリノ)と、それぞれの反粒子をあわせた計6種類がある。ニュートリノは「うなり」と呼ばれる現象によって3つのフレーバーを行き来するという性質があり、ニュートリノが揺れ動くように変身することから「ニュートリノ振動」と呼ばれている。

ニュートリノ振動の概念図。ニュートリノは、粒子であると同時に波としての性質を持つ。異なる質量を持つ3つのフレーバーは、それぞれ異なる振動数を持つ波として空間を伝播する。すると、ニュートリノのフレーバーが質量の決まった波の重ね合わせとなり、ニュートリノが空間を飛ぶ間に波の位相が変化して、フレーバーの種類が移り変わる(提供:東京大学宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設)

とくに超新星爆発や連星中性子星合体といった極限的な高密度環境では、ニュートリノ同士の相互作用が卓越するため、一般的なニュートリノ振動とは異なる非常に複雑な非線形現象「ニュートリノ集団振動」が起こり、超新星爆発のメカニズムに大きな影響を与える可能性がある。しかし、集団振動を第一原理的に取り扱うと計算量が大きくなるため、この現象を考慮した3次元超新星爆発シミュレーションはこれまで実現していなかった。

国立天文台科学研究部の森寛治さんたちの研究チームは、ニュートリノ集団振動を現象論的に取り扱う手法を採用することで、集団振動を考慮した3次元超新星爆発シミュレーションを実現した。

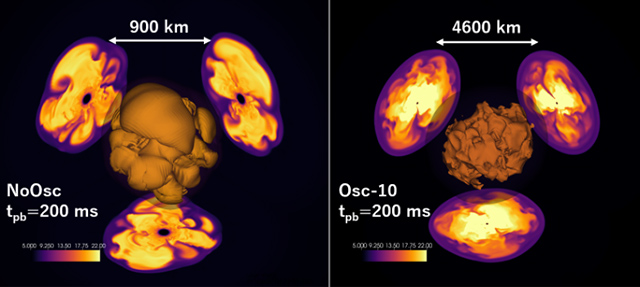

このシミュレーションにより、物質の加熱に寄与する電子型反ニュートリノのエネルギーが従来の超新星モデルより大きくなり、超新星の爆発エネルギーが従来の予言に比べて数倍から10倍程度増大することが明らかになった。この結果は、観測されている超新星イベントよりも爆発エネルギーが小さくなってしまうという、ニュートリノ振動を考慮しない従来の多次元超新星シミュレーションが長年抱えていた「爆発エネルギー不足問題」を解決しうるものだ。

今回開発された3次元超新星シミュレーションの結果。(左)集団振動を考慮しないモデル、(右)集団振動を考慮したモデル。集団振動の考慮の有無により、爆発の規模に900kmから4600kmと5倍以上の差が生じている(提供:Mori et al.)

研究チームは今後、ニュートリノ振動をより精密に取り扱う手法を探究し、様々な親星モデルや星の回転等を考慮した同様のシミュレーションによって、超新星爆発機構に対するニュートリノ振動のインパクトの全貌を明らかにしたいと考えている。

〈参照〉

- 国立天文台 科学研究部:ニュートリノ集団振動を考慮した3次元超新星爆発シミュレーションの実現

- PASJ:Three-dimensional core-collapse supernova models with phenomenological treatment of neutrino flavor conversions 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/18 地球誕生の鍵は超新星爆発に由来する「宇宙線浴」

- 2025/12/10 塩素やカリウムは活動的な大質量星の内部で作られた

- 2025/10/30 宇宙ニュートリノ多重事象の可視光追観測で爆発的天体仮説に強い制限

- 2025/09/05 超新星残骸から「星の死に際の瞬間」の情報が得られた

- 2025/07/30 小さな銀河から吹き出す7つの巨大バブル

- 2025/07/18 超高エネルギー宇宙線の正体は陽子ではなく原子核

- 2025/07/09 8か月かかる銀河の精密シミュレーションをAIで2か月に短縮

- 2023/10/31 バリオンとニュートリノも考慮した過去最大の宇宙論シミュレーション

- 2023/10/26 AIが高速で描く超新星爆発の広がり

- 2023/06/26 生まれたての太陽系を超新星爆発から守った盾

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

- 2021/12/16 光度変化が特異なIa型超新星は、特異な進化過程を経て爆発した

- 2021/11/04 「富岳」で宇宙ニュートリノの高精度シミュレーションに成功

- 2021/10/01 謎のガンマ線・ニュートリノの源は「暗い」巨大ブラックホールかも

- 2021/07/20 超大質量ブラックホールに給仕する超新星爆発

- 2021/04/27 カシオペヤ座Aの超新星爆発はニュートリノがブーストしていた

- 2021/02/12 ベテルギウスの爆発は10万年以上先になりそう

- 2020/12/08 宇宙空間におけるニュートリノの運動の高精度シミュレーションに成功

- 2020/11/16 【訃報】ニュートリノ天文学の基礎を確立しノーベル賞、小柴昌俊さん

- 2020/06/19 未知の素粒子「アクシオン」か、予想より多い電子反跳を検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)