ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明

【2025年4月16日 名古屋大学】

活動的なブラックホールでは、周辺の高温プラズマがブラックホールに吸い込まれ、その一部が光速の99%以上という超高速で細長く噴出するジェット現象が普遍的に見られる。太陽の数倍程度の質量をもつ恒星質量ブラックホールから噴出するジェットは星の誕生現場である分子雲の形成に影響を及ぼし、銀河中心に存在し太陽の10万倍から数十億倍もの質量をもつ超大質量ブラックホールからのジェットは星の誕生を抑制して母体となる銀河の成長を遅らせたり、銀河外まで到達して周辺の宇宙環境に影響を及ぼしたりすると考えられている。

しかし、発見から100年以上が経過した今でも、ブラックホールのジェットがいつ、どのように、なぜ発生するのかはわかっていない。

名古屋大学宇宙地球環境研究所の山岡和貴さんたちの研究チームは、こぎつね座の方向に位置するブラックホールを含む連星系「XTE J1859+226」(以後XTE J1859)に着目し、ジェット現象の謎の解明に挑んだ。この天体は、太陽の5倍ほどの質量を持つブラックホールと太陽と同程度の質量の恒星からなる連星で、20日間に5~6回の頻度でジェット噴出を起こしている。

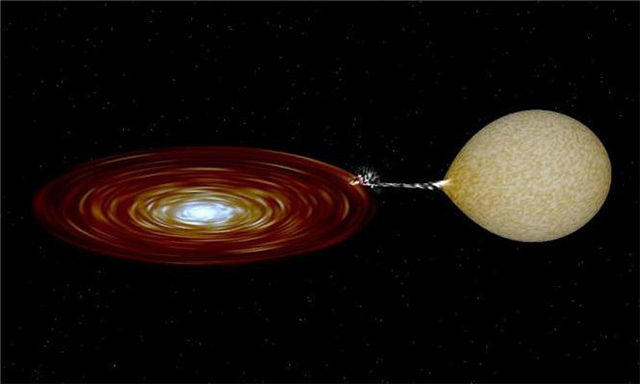

連星系XTE J1859の想像図(提供:Jesus Corral-Santana (IAC))

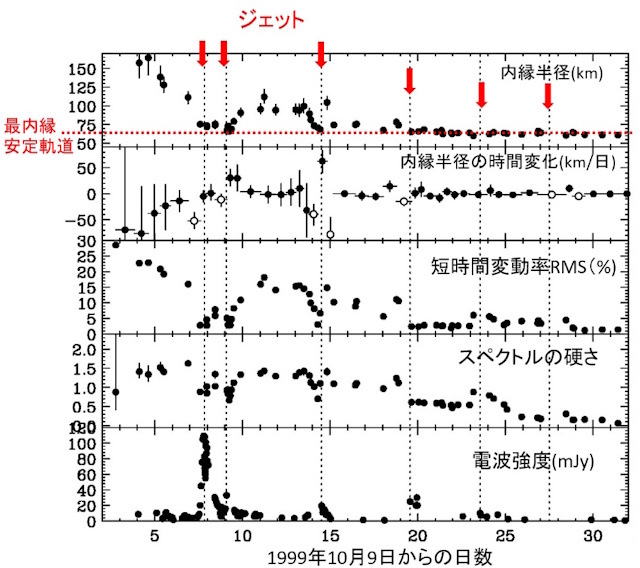

山岡さんたちは1999年から2000年のXTE J1859の観測データについて、X線観測から求まる物理量の時間変化率(時間微分量)と電波観測データの総エネルギー量(時間積分量)を比較するという新しい手法を用いた分析を行った。その結果、ブラックホール周囲のガス円盤において最もブラックホールに近い位置(内縁半径)がじゅうぶん速くブラックホールに近づいて急激に小さくなることと、最もブラックホールに近い位置で遠心力と重力が釣り合う「最内縁安定軌道」に達することの2つの条件が揃うことで、ジェットが噴出することがわかった。

ガス円盤の状態やX線の特性の時間変化。(赤の矢印)電波観測から推定されたジェット噴出のタイミング(提供:名古屋大学リリース、以下同)

この成果は、従来の現象論的な指標ではなく、ガス円盤の内縁半径の時間微分量が本質的なジェット噴出条件であることを明らかにするものだ。ジェット発生の物理的な背景としては“円盤の内縁半径が小さくなると時間変動の激しい硬X線を放射している領域が小さくなり、時間変動が少ない軟X線を放射している円盤の放射領域が増大する結果、X線スペクトルの形状が軟化し、変動割合も小さくなる”ことを示しているとみられる。

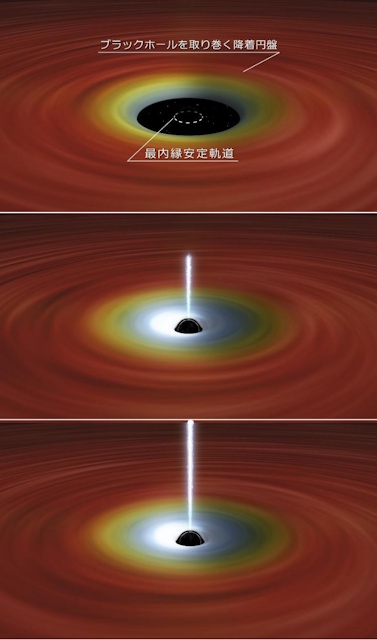

ブラックホールからジェットが噴出する様子を描いたイラスト。(上)観測が開始されたころ:周囲のガス円盤の内縁半径はブラックホールから遠い位置にある。(中)円盤の内縁半径がじゅうぶん速く最内縁安定軌道まで縮み、ジェットが噴出し始める。(下)ジェットはしばらく噴出するが、円盤の内縁半径の縮む動きが止まるとジェット噴出自体も止まる

今回の研究で明らかになった「動的な条件がジェット噴出に本質的である」ことが普遍的なものと実証されれば、静的な条件をもとにしてきた従来の多くの理論モデルには修正が必要となるだろう。また、噴出条件がわかれば観測のタイミングも計りやすくなることから、効率の良い観測によってブラックホールから噴出されるジェットの理解が進むことが期待される。

〈参照〉

- 名古屋大学:ブラックホール長年の謎“ジェット現象”の噴出条件を解明 - 新たな理論モデルとブラックホール観測の進展へ貢献

- PASJ:X-ray Spectral and Timing Properties of the Black Hole Binary XTE J1859+226 and their Relation to Jets 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/01/13 ブラックホールを生み出す超新星爆発の現場をとらえた

- 2025/11/19 ブラックホール「はくちょう座X-1」のプラズマの形がわかった

- 2025/10/21 M84銀河中心から噴き出すジェットは早い段階で細さを失う

- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌

- 2025/08/14 ブラックホールX線連星のスペクトル変化をXRISMで観測

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/07/24 最も重いブラックホール合体による重力波の記録を更新

- 2025/06/19 M87に2つめの超大質量ブラックホールは存在するか

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能

- 2025/04/25 恒星ブラックホールが生み出す“加速器”現象をXRISMがとらえた

- 2024/11/01 天の川銀河中心の大質量ブラックホールの観測データを再解析

- 2024/09/30 ブラックホールの自転による超高光度円盤の歳差運動を世界で初めて実証

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/09/05 ブラックホール周囲の降着円盤の乱流構造を超高解像度シミュレーションで解明

- 2024/08/02 X線偏光でとらえたブラックホール近傍の秒スケール変動

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2024/04/22 最も重い恒星質量ブラックホールを発見

- 2024/03/05 超大質量ブラックホールの周りに隠れていたプラズマガスの2つのリング

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)