隕石の「磁気の記憶」から読み解く、太陽系初期の歴史

【2021年8月17日 北海道大学】

地球に落下する隕石の中には、太陽系が誕生したころの状態をほぼそのまま保っていると考えられるものがある。こうした始原的な隕石がいつ、どのような状況で作られたかを知ることは、太陽系自体の歴史を明らかにする上で大きな手がかりになる。

北海道大学低温科学研究所の木村勇気さんたちの研究チームは、2000年にカナダに落下した「タギシュレイク隕石」の中に存在する、直径0.1μmほどしかない磁鉄鉱の微粒子に着目した。タギシュレイク隕石は落下後に地球環境による変質をほとんど受けていない炭素質の隕石で、母天体は有機物を多く含む彗星や小惑星のような小天体だと考えられている。

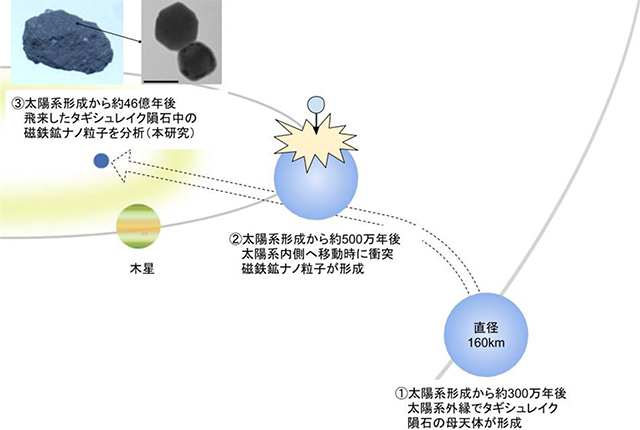

誕生直後の太陽系と、その中で形づくられた彗星と木星のイメージイラスト。太陽系の外縁部ではこうした彗星が作られ、木星の重力を受けて太陽系の内側へと落ち込んだと考えられる(提供:プレスリリースより。以下同)

磁鉄鉱の粒子は一般的に、加熱してから冷やすと磁気を帯びる。ただし、この粒子が過去に経験した最も高い温度を下回る温度で加熱する限りは、磁気の強さ(磁束密度)が変わらないという性質がある。そこで、磁鉄鉱の粒子を様々な温度で加熱しては冷やすという実験を行うと、この粒子が過去に経験した最高温度を知ることができる。こうした研究は隕石全体の磁気的な性質についてはこれまでにも行われてきたが、隕石に含まれる1μm以下の微粒子についてはあまり研究されていない。

木村さんたちは「ホログラフィー電子顕微鏡」という装置を用いて、タギシュレイク隕石から取り出した磁鉄鉱の微粒子一つ一つについて、温度とともに磁気の性質がどう変化するかをきわめて高い分解能で調べることに成功した。

実験の結果、磁束密度が大きくなる温度は粒子ごとに異なっていて、摂氏150度から250度までの範囲に分布することが明らかになった。つまり、この隕石の母天体は少なくとも摂氏250度まで加熱され、150度まで冷えた過程を経ていることになる。

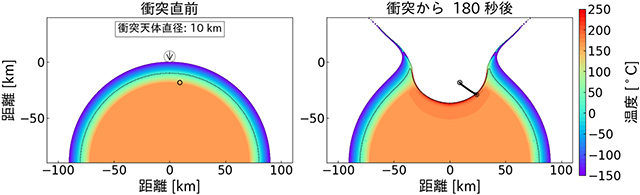

このように、隕石に含まれる微粒子がそれぞれ異なる最高温度を経験しているということは、母天体が衝突などで加熱されてから比較的短い時間で冷えたことを示唆している。そこで研究チームでは、国立天文台の共同利用計算機「計算サーバ」を使い、母天体に小天体が衝突してから冷却する過程のシミュレーションを行った。

計算の結果、タギシュレイク隕石の母天体は、太陽系が誕生してから約300万年後に太陽系の外縁部で誕生した直径160km以上の彗星または小惑星だったと考えられることがわかった。さらに、太陽系誕生から400万~500万年後に、この母天体に直径約10kmの小天体が秒速5kmほどで衝突したことでこの隕石が生成されたと推定されることもわかった。

(左)タギシュレイク隕石の母天体が小天体の衝突を受ける前の温度分布。(右)衝突後の温度分布。直径10kmの小天体が秒速5kmで衝突すると、巨大なクレーターの表面が約250度まで加熱される。この部分の物質が、この隕石の起源としての条件によく合う

このような比較的大きな速度での天体衝突は、太陽系の外縁部ではあまり起こらない。そのため、この衝突は母天体が外縁部で生まれた後、木星の重力を受けて軌道が変化して太陽系の内側に移動したころに引き起こされたと考えるのが自然だ。

今回の研究で明らかになった、タギシュレイク隕石の母天体の歴史

今回の結果は、木星の誕生時期についても新たな情報を与えてくれる。これまで木星の形成時期については、太陽系誕生の数百万年後から6億5000万年後まで、様々な説が提唱されてきた。今回の結果は、木星が太陽系誕生の数百万年後という非常に早い時期に効率良く生み出されたことを支持するものだ。

〈参照〉

- 北海道大学:太陽系初期の磁場情報から天体大移動の時期に迫る~電子線ホログラフィーを用いたナノスケール隕石磁気学の新手法を提唱~

- The Astrophysical Journal Letters:Electron Holography Details the Tagish Lake Parent Body and Implies Early Planetary Dynamics of the Solar System 論文

関連記事

- 2025/09/02 原始太陽系に降りそそいだ、“溶けた岩石の雨粒”

- 2025/06/06 月・火星・隕石…大阪万博天文的見どころ(1):アメリカ・中国・日本・スイス編

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/02/27 リュウグウの始原的物質は太陽系で最初期にできたものかも

- 2023/02/20 南極隕石が明らかにした月の火山活動の変化

- 2023/01/18 隕石の有機物が物語る過去の火星環境

- 2022/12/14 隕石のアミノ酸はガンマ線で作られた可能性

- 2022/11/04 火星で観測史上最大の天体衝突

- 2022/10/25 リュウグウ粒子からガス成分を検出

- 2022/04/21 衝突の記憶を刻む小惑星由来の隕石

- 2022/03/18 ドローンとAIで隕石を発見

- 2022/03/17 ケレスに衝突した隕石の大きさと数の謎

- 2021/11/15 地球の大気・海水の量は小惑星の大量衝突で決まった

- 2021/08/31 炭素質隕石からグラフェンを発見

- 2021/07/21 天体衝突が残す鉱石、わずか1億分の1秒で生成

- 2021/05/11 小惑星での有機物生成を再現する実験

- 2021/04/30 二酸化炭素が豊富な水を隕石中に初めて発見

- 2021/02/01 隕石から新鉱物「ポワリエライト」を発見

- 2021/01/26 太陽系で最古の水の証拠、隕石から検出

- 2020/12/14 太陽系形成より古い有機分子を炭素質隕石から検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)