アルマ望遠鏡ついに開眼! 9月30日初期観測スタート

【2011年10月4日 アルマ望遠鏡】

国立天文台などが参加する国際共同プロジェクトとして南米チリのアタカマ高原に建設中の「アルマ電波望遠鏡」が、いよいよ9月30日に初期観測を開始した。今後さらにアンテナの数を増やし、2013年までに66台体制で本格始動する。

標高5000mのアルマ望遠鏡山頂施設に並ぶ19台のパラボラアンテナ。このうちの16台が初期科学運用に使われる。クリックで拡大(提供:ESO/NAOJ/NRAO)

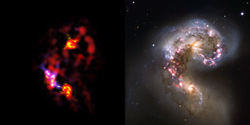

アルマ望遠鏡(左)とハッブル宇宙望遠鏡(右)でとらえたアンテナ銀河。クリックで拡大(提供:ALMA-ESO/NAOJ/NRAO, Visible Light-NASA/ESA Hubble Space Telescope)

アルマ望遠鏡(ALMA=アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計)は、日本を含む東アジア・北米・欧州の国際協力により、チリ・アタカマ高原(標高5000m)にアンテナ群を設置する巨大電波望遠鏡プロジェクトだ。30年前に構想が始まり、2003年に起工された。2013年までにはアンテナの設置数が66台となり、それらを組み合わせると口径18.5kmの広がりを持つ巨大電波望遠鏡となる。

アルマが観測するのは、電波の中でも波長の短いミリ波・サブミリ波と呼ばれる電磁波だ。この種の電波をとらえることで、恒星や惑星の材料となる低温のガスや塵を観測し、「銀河や惑星がどのように作られてきたのか?」という謎に迫ることが可能になる。また「生命の起源となるような物質が宇宙に存在するのか?」という、これまでの天文学では触れることのできなかった分野にまで大きく研究が飛躍すると期待される。

現在はまだ最終的な数の3分の1のアンテナしか設置されていないが、それでもすでに世界最高の性能に達している。本格観測を前にした「初期科学観測」の段階で、世界中の研究者から寄せられた観測申し込みは競争率9倍という狭き門だ。

アルマ望遠鏡の東アジアプロジェクトマネージャーを務める井口聖氏(国立天文台)は、「無事に初期科学運用を迎えることができ、ほっとしていると同時に大変興奮しています。国際協力で進められてきた21世紀最初のスーパー望遠鏡計画であるアルマ望遠鏡によって、銀河の誕生や生命のルーツについての研究が大きく進展することでしょう」とコメントしている。

アルマ望遠鏡がいかにして可視光や赤外線の望遠鏡では見ることのできない宇宙の姿を明らかにするかを示す一例として、初期観測開始前の試験観測中にアンテナ12台という限定された条件下で撮影した「アンテナ銀河」(NGC 4038、4039)の画像が公開された。からす座の方向約7000万光年先にあり、2つの銀河が衝突して変形した渦巻銀河として有名な天体である。

画像2枚目は、ハッブル宇宙望遠鏡の画像(右)と、アルマ望遠鏡の画像(左)を並べたもの。ハッブルの画像は、人間の目で見えるのと同じ可視光をとらえており、青っぽい部分は銀河内で誕生したばかりの新しい星々の光を示している。

一方アルマ望遠鏡の画像では、可視光では見えない、新たな星の材料となる高濃度の低温ガスの雲が写し出されている。画像内の赤色、ピンク色、黄色は、ミリ波とサブミリ波帯の特定の周波数を観測することで新たな星の形成領域となる雲に含まれる一酸化炭素分子を検出し、その部分を着色したものだ。この巨大なガス雲は、2つの銀河それぞれの中心部だけでなく、衝突の境界領域にも存在している。この領域のガスの総量は太陽の質量の数十億倍に相当し、星の形成材料を豊富に蓄えた貯蔵場といえる。

このような天体の観測により、銀河の衝突がどのようにして新たな星の誕生を誘発するのかを理解する重要な手がかりが得られるというわけだ。

この画像は、これまでにサブミリ波でとらえられたアンテナ銀河の画像の中では最も高品質のものだが、それでも最終的なアルマ望遠鏡の能力の一端を示すにとどまる。運用可能なアンテナの数が増え、干渉計のサイズが大きくなるにつれ、画像の鮮明度やデータの質などが劇的に向上していく予定だ。

サブミリ波宇宙への新しい窓が、これから大きく開け放たれていくことになる。