小惑星ベンヌの試料からアミノ酸など多くの生体関連分子を検出

【2025年2月6日 北海道大学】

2023年9月、NASAの探査機「オシリス・レックス」が小惑星ベンヌの試料を地球へ持ち帰った。小惑星で直接採取され地球へ届けられたサンプルは、探査機「はやぶさ」による小惑星「イトカワ」、「はやぶさ2」による小惑星「リュウグウ」のものに続いて、世界で3例目となった。

ベンヌ(ベヌーとも)の試料の分析は世界中で行わているが、NASAゴダード宇宙飛行センターのDaniel Glavinさんたちの有機化合物分析チーム(SOAWG)には北海道大学など日本の研究者も参加している。SOAWGは、地球生命の遺伝子に含まれる核酸塩基など窒素複素環化合物の分析の初成果として、ベンヌの試料からアミノ酸、核酸塩基、カルボン酸、アミンなど多種多様な有機化合物を検出したと発表した。

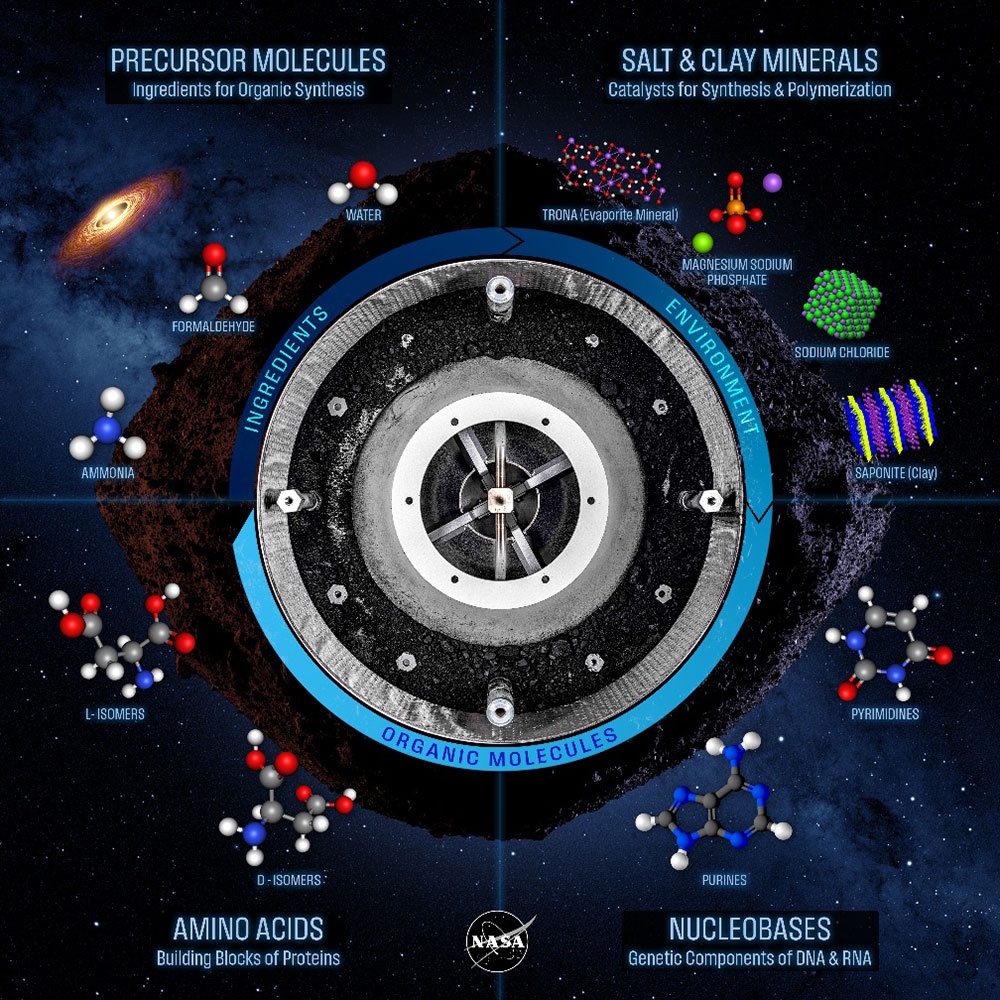

オシリス・レックスの採取ヘッド(画像中央)内のベンヌ試料と、検出された有機成分の概念図。上右側から時計回りに、塩と粘土鉱物、核酸塩基、アミノ酸、前駆体分子。画像クリックで表示拡大(提供:NASA)

SOAWGでは分配された試料を小分けにした後、水とともに加熱して水溶性成分を抽出し、これを分析した。その結果、生命のタンパク質に用いられている14種を含む33種類のアミノ酸が熱水抽出液から検出された。アミノ酸や糖などの分子には、「左手」と「右手」のように互いに鏡像関係にある2タイプの組み立て構造のもの(鏡像異性体)が存在する(キラル分子)が、検出されたアミノ酸のうち、鏡像異性体を持つ分子の多くは、右手・左手構造がほぼ等量存在していた。

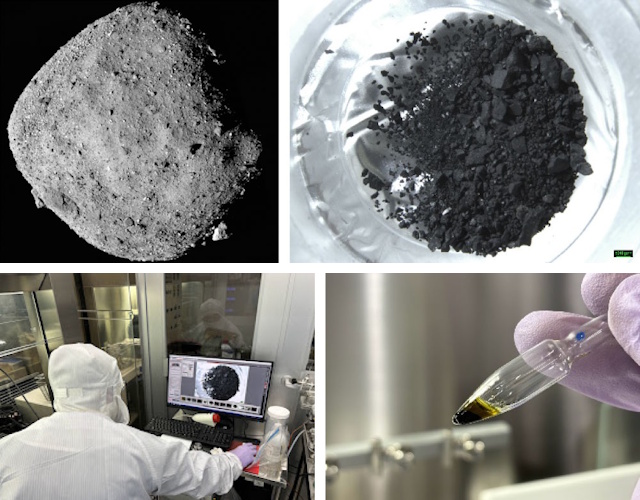

(上左)小惑星ベンヌ、(上右)分析された試料(OREX-800044-101)の光学顕微鏡写真。スケールバーは500μm。(下左)九州大学大学院理学研究院 地球惑星科学部門のクリーンルーム実験室における分析の様子、(下右)塩酸とともに加熱した試料(提供:(上左)NASA、(上右、下)北海道大学リリース)

これらの結果は、小惑星が地球に多様なアミノ酸を供給したことを示唆する一方で、地球上の生命に見られるアミノ酸は「左手型」分子ばかり(ホモキラリティー)であるという状態とは一致しておらず、生体分子のホモキラリティーの起源に関する謎をさらに深めるものとなった。

さらに、塩酸による抽出液の分析からは、生命の遺伝子に含まれる5種の核酸塩基(シトシン、ウラシル、チミン、アデニン、グアニン)が全て検出された。これまでに炭素質隕石から検出された例はあったものの、ウラシルを除き、小惑星から持ち帰られたサンプルからの検出は初めのことだ。

また、アミノ酸など有機化合物合成時の窒素供給源として重要なアンモニアについて、ベンヌ試料の濃度はこれまでに分析された地球外物質と比べても極端に高いことがわかった。アンモニアは揮発性が高く、低温環境でなければ安定に存在できない。つまり高濃度のアンモニアの存在は、ベンヌ母天体で起こった有機化合物合成は低温環境下でのアンモニア水中反応が支配的だったことを示すものである。

今後の分析によって、地球上の生命の起源という謎の解明に重要な「生命材料の目録」がさらに明らかにされていくだろう。また、リュウグウに含まれる有機分子群との比較検証、アミノ酸や核酸塩基以外の生命の材料候補の発見といった成果も期待される。今回の研究で培われた技術や知見は、日本主導で進められている火星の衛星フォボスからのサンプルリターン計画「MMX」といった大規模な地球外サンプルリターン計画の試料分析でも役立つと考えられる。

〈参照〉

- 北海道大学:小惑星ベヌーにアミノ酸など多くの生体関連分子が存在!~DNA/RNAに必須の5種類の核酸塩基も全て検出

- 東北大学 / 九州大学 / 慶応大学先端生命科学研究所 / 海洋研究開発機構

- NASA:NASA’s Asteroid Bennu Sample Reveals Mix of Life’s Ingredients

- Nature Astronomy:Abundant ammonia and nitrogen-rich soluble organic matter in samples from asteroid (101955) Bennu 論文

〈関連リンク〉

- OSIRIS-REx:

- NASA Video:Discoveries from the Asteroid Bennu Sample Media Teleconference

- MMX

関連記事

- 2025/12/08 ベンヌ試料から6種類の糖を検出

- 2025/09/01 ベンヌの原材料物質は多様な起源を持っていた

- 2025/08/22 2025年8月29日 ヘーベがみずがめ座で衝

- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現

- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功

- 2025/07/24 2025年7月31日 パラスがいるか座で衝

- 2025/05/29 中国「天問2号」の打ち上げ成功、2つの小天体を探査

- 2025/05/09 2025年5月18日 ジュノーがへび座で衝

- 2025/04/24 2025年5月5日 ベスタがてんびん座で衝

- 2025/04/23 探査機「ルーシー」、2つ目の小惑星をフライバイ

- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測

- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見

- 2024/11/14 「COIAS」発見小惑星に「アオ」命名、15日に「命名祝賀会」配信

- 2024/10/08 二重小惑星探査機「ヘラ」、打ち上げ成功

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/06/12 「オシリス・レックス」の試料を受け入れるJAXA施設が完成

- 2024/03/19 『恋する小惑星』を追体験!Webアプリ「COIAS」

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/11 「プラネタリウムの父」バウアスフェルドの名を冠した小惑星観測キャンペーン

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)