ブラックホールX線連星のスペクトル変化をXRISMで観測

【2025年8月14日 愛媛大学】

「ブラックホールX線連星」は、太陽の数倍から数十倍程度の質量をもつブラックホールと太陽のような通常の恒星がペアになっている連星系で、候補を含めると天の川銀河内に100個ほど見つかっている。

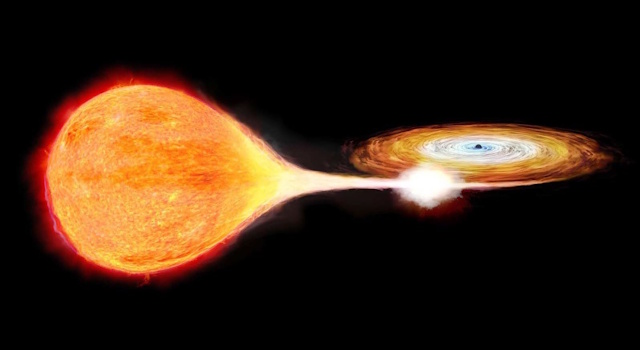

ブラックホールX線連星の想像図。ブラックホール(右の円盤中心にある小さい黒点)の強い重力で伴星(左)のガスが引き寄せられ、そのガスが回転しながらブラックホールに落ちる過程で高温のガス円盤(降着円盤)が作られる(提供:JAXA、以下同)

このような連星系において、ブラックホール近傍からのX線は普段は弱すぎるため、ほとんど観測できない。しかし、数年~数十年に一度、突然ブラックホールに向かって大量のガスが落ちることにより、急激な増光を見せる。1週間で1万倍以上も明るくなったり、ガスの一部が外向きに加速され噴き出したりすることもあるが、増光中に見られるこれらの活動の仕組みは謎に包まれている。

米・ミシガン大学のJon M. Millerさんたちの研究チームはX線分光撮像衛星「XRISM」で、じょうぎ座の方向に位置するブラックホールX線連星「じょうぎ座X-1(4U 1630-472)」を約25時間にわたり観測した。じょうぎ座X-1はおよそ2年に1度のサイクルで増光を起こすことが知られているが、今回の観測では、その増光期が終わりを迎えて静穏状態に戻る一歩手前の、X線光度が最大時の数十分の1まで低くなった状態がとらえられた。

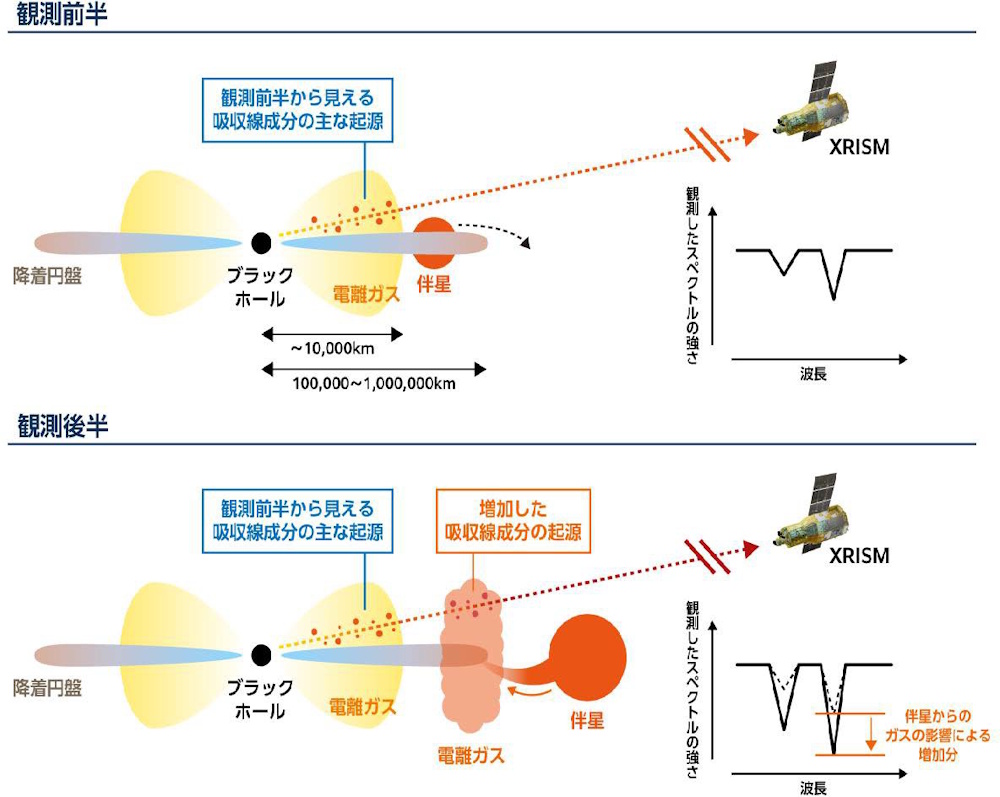

観測の結果、観測中にX線の明るさ自体はほとんど変わっていないにもかかわらず、鉄による吸収が後半に強くなっていることが示された。吸収線そのものの主因である電離ガスは、ブラックホールの周囲に広がる降着円盤の外側部分に位置するものと考えられる。観測期間の後半にはこれに加えて、局所的に膨らんだガスの塊が連星系の軌道運動によって観測方向に重なったため、吸収が強くなったと解釈されている。ガスの塊の正体は、伴星から流れてきたガスが降着円盤にぶつかった衝撃で広がって形成されたものの可能性がある。

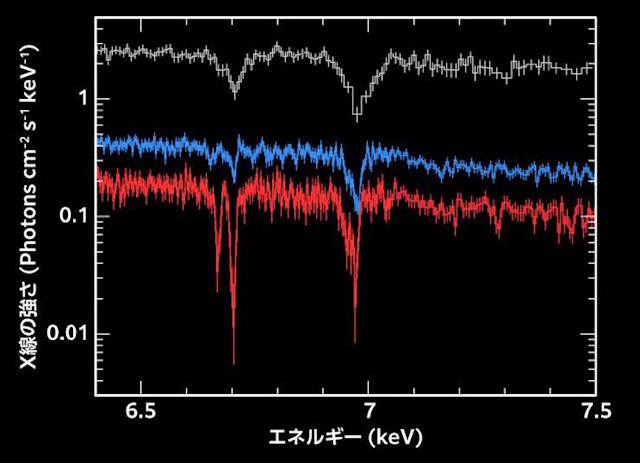

XRISMの軟X線分光装置「Resolve」で得られたX線スペクトル(青:観測前半、赤:観測後半)と、X線観測衛星「チャンドラ」の高エネルギー放射格子分光器(HETGS)で過去に得られたX線スペクトル(灰色)。赤のスペクトルは比較のために下方向にずらして表示してあり、実際には6.7キロ電子ボルト付近と6.9~7.0キロ電子ボルト付近の吸収線を除いて、青のスペクトルほぼ一致している

観測された吸収線とその変化の起源。ブラックホールからおよそ1万km付近まで広がった電離ガスが降着円盤の上に分布し、観測期間全体にわたる吸収線を作り出している。観測後半には、電離ガスの塊が視線方向に重なったため、吸収線がより深くなったと解釈される。画像クリックで表示拡大

X線が弱い時期にブラックホールX線連星の吸収線を検出し、その詳細構造まで分解できたのは、XRISMの高い性能のおかげであり、世界初の成果だ。今回明らかになった静穏期に近い状態のガスの分布や運動の様子を、明るい時期の観測結果と比較し、今後も観測を重ねることで、天体の活動や周囲の環境への影響などに関する理解が進むと期待される。

〈参照〉

- 愛媛大学:天の川銀河内の恒星質量ブラックホールのダイナミックな活動

- The Astrophysical Journal Letters:XRISM Spectroscopy of the Stellar-mass Black Hole 4U 1630-472 in Outburst 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/07/24 最も重いブラックホール合体による重力波の記録を更新

- 2025/07/03 中性子星表面の核融合による特大爆発「スーパーバースト」

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能

- 2025/04/25 恒星ブラックホールが生み出す“加速器”現象をXRISMがとらえた

- 2025/04/16 ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明

- 2024/12/05 特異なX線連星から吹き出すプラズマの風とブラックホールの運動を観測

- 2024/11/01 天の川銀河中心の大質量ブラックホールの観測データを再解析

- 2024/09/30 ブラックホールの自転による超高光度円盤の歳差運動を世界で初めて実証

- 2024/09/05 ブラックホール周囲の降着円盤の乱流構造を超高解像度シミュレーションで解明

- 2024/08/02 X線偏光でとらえたブラックホール近傍の秒スケール変動

- 2024/04/22 最も重い恒星質量ブラックホールを発見

- 2024/03/05 超大質量ブラックホールの周りに隠れていたプラズマガスの2つのリング

- 2023/08/04 合体前のブラックホールは決まった質量を持つ?

- 2023/05/23 宇宙ジェットで掃き集められた分子雲

- 2023/05/01 超大質量ブラックホールの降着円盤とジェットの同時撮影に成功

- 2022/12/06 M87ブラックホールのジェットがゆるやかに加速する仕組み

- 2022/12/01 ブラックホールを取り巻くコロナの分布、X線偏光で明らかに

- 2022/11/10 「一番近いブラックホール」の記録更新

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)