太陽活動に伴う宇宙線量の変化にドリフト効果が大きな役割

【2023年6月5日 早稲田大学】

太陽系外から超高速で飛来する粒子である宇宙線の量は、太陽からのプラズマ風や磁場によるバリアの効果で増減するため、太陽の活動周期に合わせて変動している。「宇宙線の太陽変調」と呼ばれるこの現象は、1950年代から観測が続けられており、同時に理論モデルの研究も進められている。

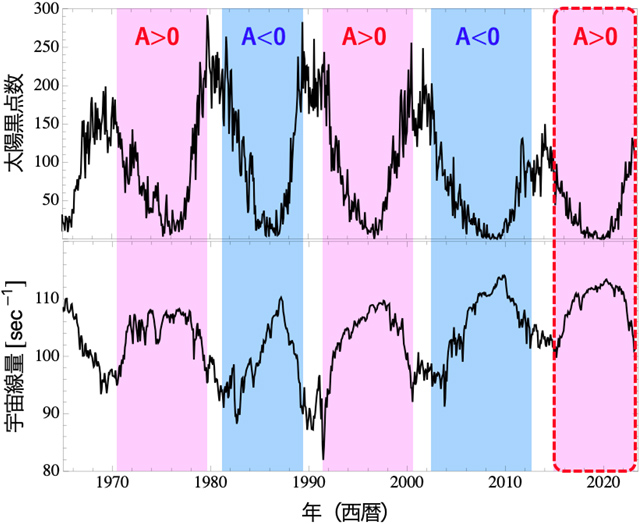

宇宙線の太陽変調は約22年周期で、ちょうど太陽の活動周期の倍だ。これは、太陽活動の11年周期ごとに、太陽磁場のN極とS極が反転することによる。宇宙線の大部分は正の電荷を持った陽子で、負の電荷を持った電子も少量ながらある。そうした電荷を帯びた粒子の動きは磁場に影響されるため、約22年で元に戻る太陽磁場の向きが太陽変調に反映されているのだ。宇宙線の陽子に着目すると、11年周期ごとにピークがなだらかな場合(下図で赤い期間)と鋭い場合(青い期間)を繰り返している。

地上に置かれた宇宙線計(中性子モニター)とCALET(右端の赤点線)による宇宙線量と太陽黒点数の変動。赤と青の塗りつぶし期間は、太陽磁場極性が同一の期間を示している(提供:早稲田大学リリース)

荷電粒子は磁力線に巻き付くようにしてらせん状に進むが、場所によって磁場の強さが異なったり、磁力線がカーブしていたりすると、らせんの中心は磁場と垂直な方向にずれていく。この現象は「ドリフト効果」と呼ばれ、磁場の向きが変われば作用する方向も変わる。11年周期ごとにピークの形状が変わるのも、ドリフトの向きが反転するからだと考えられる。だが、太陽活動は磁場極性以外にも周期ごとに様々な違いがあり、宇宙線量の変動の違いがドリフト効果によるものだという確かな証拠をとらえることは困難だった。

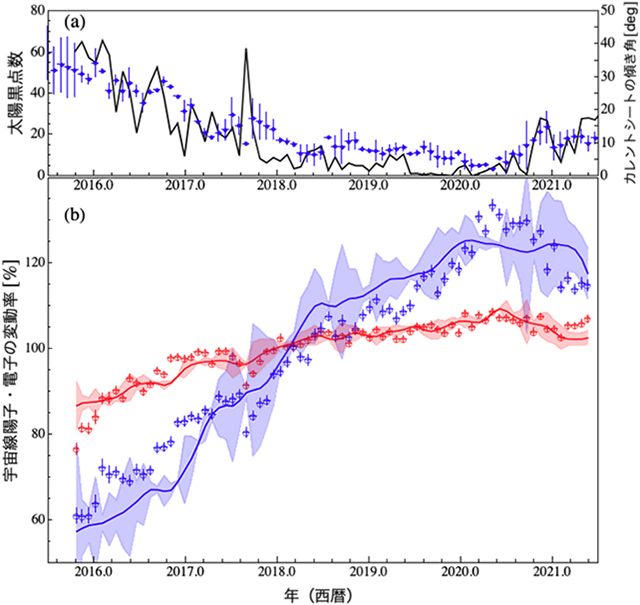

ドリフト効果は粒子の電荷が正と負の場合に逆向きに働く。陽子のなだらかなピークと鋭いピークの繰り返しがドリフト効果によるのであれば、正の電荷を持つ陽子と負の電荷を持つ電子の量を同時に観測すれば、一方のピークはなだらかでもう片方は鋭くなるはずだ。このことに着目し、伊・フィレンツェ大学のOscar Adrianiさんたちの研究チームは、国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟の船外実験プラットフォームに設置されている宇宙線電子望遠鏡「CALET」で、2015年10月から2021年5月の約6年にわたって宇宙線の陽子と電子を同時に観測した。

その結果、2020年の太陽活動極小期には、陽子のピークはなだらかで電子のピークは鋭かった。Adrianiさんたちはドリフト効果を考慮した宇宙線輸送過程のシミュレーションも行い、観測された陽子と電子の量の変動を再現することに成功した。CALETによる観測結果を理論モデルで再現することで得られたこの結果は、ドリフト効果が太陽変調に大きな役割を果たしていることを示す世界初の成果だ。

CALETが観測した宇宙線電子量(青丸)と陽子量(赤丸)の変化(下図(b))。1枚目の図の右端部分にあたる。青線と赤線はドリフト効果を考慮したモデルによる計算結果。上図(a)は同期間の太陽黒点数(黒線)と太陽磁場のカレントシートの傾き角(青点)を示したもの(提供:Physical Review Letters)

今回CALETが観測したデータが示したのは、太陽活動の半周期分に当たる、主に太陽活動が減退期の太陽変調の描像だ。今後、太陽活動の増進期でもCALETが観測を継続すれば、太陽系内の磁場構造の変化による宇宙線への影響がより明確に示されると期待される。

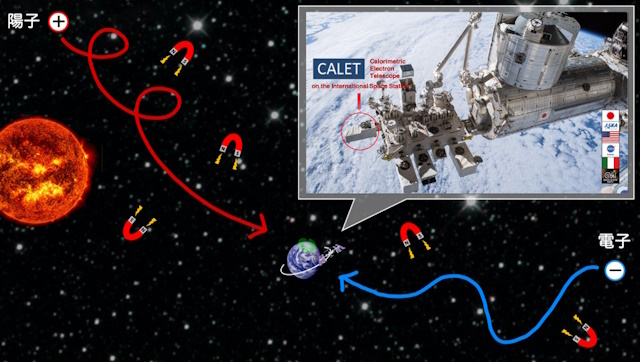

地球に到来する宇宙線のイメージ図。ドリフト効果の結果、CALETが観測を行っている太陽双極子磁場が北向きの期間においては、陽子は太陽系の極領域を通過して地球に到来し、電子は太陽系の赤道領域に存在するカレントシートと呼ばれる領域に沿って地球に到来する(提供:(イラスト)早稲田大学、(図中の写真)JAXA/NASA)

〈参照〉

- 早稲田大学:宇宙線太陽変調の顕著な違いを観測 - 太陽活動に伴う陽子と電子の電荷(正負)の違いに対する依存性の様子を高精度に観測することに成功

- 信州大学:物理学コースの宗像一起特任教授を含む研究グループが、太陽活動に伴う宇宙線変動の起源に迫る研究成果を発表しました。

- Physical Review Letters:Charge-sign dependent cosmic-ray modulation observed with the Calorimetric Electron Telescope on the International Space Station 論文

〈関連リンク〉

- CALET:

- JAXA YouTubeチャンネル:高エネルギー電子・ガンマ線観測装置(CALET)紹介

関連記事

- 2025/07/18 超高エネルギー宇宙線の正体は陽子ではなく原子核

- 2025/05/09 特定の宇宙線粒子だけが加速される様子をレーザー実験で再現

- 2025/04/25 恒星ブラックホールが生み出す“加速器”現象をXRISMがとらえた

- 2024/08/05 スパコンで太陽圏外縁環境を再現し、初期の宇宙線生成機構を解明

- 2024/07/31 超新星残骸が宇宙線を生み出す「強い磁場」の証拠を確認

- 2023/12/18 宇宙線電子の高エネルギースペクトルに、ほ座超新星残骸が大きく寄与

- 2023/11/30 テレスコープアレイ実験史上最大の超高エネルギー宇宙線

- 2023/10/19 宇宙から降り注ぐ宇宙線「空気シャワー」の可視化に成功

- 2023/05/12 銀河宇宙線ヘリウムの高精度観測に成功

- 2023/05/02 日本の歴史資料から読み解く太陽活動の周期性

- 2023/04/07 プラズマの波が宇宙線を効率的に加速する

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/12/27 CALET、宇宙線のホウ素を高精度でとらえる

- 2022/09/21 CALET、宇宙線陽子スペクトルの高精度観測で軟化を検出

- 2022/04/22 CALET、宇宙線の鉄・ニッケル成分を測定

- 2021/08/30 超新星残骸の陽子起源ガンマ線を分離測定、宇宙線の加速を裏付け

- 2021/03/17 17世紀初頭、太陽活動の周期は16年まで延びていた

- 2021/03/09 天の川銀河最強の宇宙線源、初めて候補を発見

- 2021/01/21 ISSの装置で宇宙線炭素・酸素のエネルギースペクトルの観測に成功

- 2020/09/11 「あらせ」と「きぼう」の連携で、電子の豪雨の原因解明

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)