3000億粒子の天の川銀河シミュレーションをAI×富岳で実現

【2025年11月26日 理化学研究所】

天の川銀河は数千億個の星とガス、ダークマターから構成されている。こうした銀河が宇宙の歴史のなかでどのように生まれ、進化したかを理解するには、個々の星の運動や、重い星が超新星爆発を起こして星間ガスに戻り、そのガスから新たな星が生まれる、といった相互作用を定量的に知ることが重要だ。

銀河の星々の軌道や重元素の分布などは観測で比較的よくわかっているが、それでも銀河の歴史を解析的に再現するのは難しいため、銀河の研究では数値シミュレーションが重要な役割を果たしている。

理想的なシミュレーションをするには、銀河を実際に数千億個の粒子で表現し、計算の時間刻みもなるべく短くする必要がある。しかし、そのためには膨大な計算量が必要で、最先端のスーパーコンピューターでも計算に数年かかってしまうので、これまでは空間・時間の分解能が実際の銀河よりはるかに粗いモデルを使わざるをえなかった。

また、超新星爆発などの急激な変化は銀河のごく一部でしか起こらないので、これらの現象を短い時間刻みで正確に追跡すると、銀河全体の計算速度が落ち、複数のプロセッサーを使う並列処理の効率が著しく下がってしまう問題もあった。

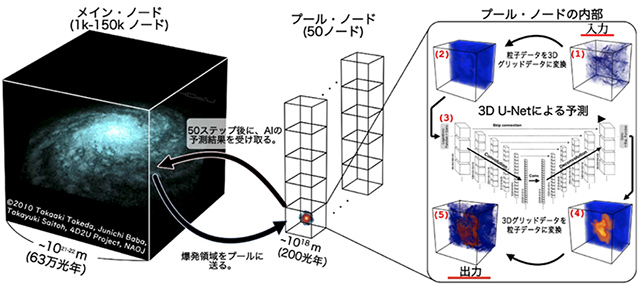

理化学研究所数理創造研究センターの平島敬也さんたちの研究チームは、短い時間刻みが必要な超新星爆発の計算部分を、AIでガスの運動を予測するサロゲート(代理)モデルで置き換える手法を開発し、小さな銀河の計算でその性能を検証してきた(参照:「8か月かかる銀河の精密シミュレーションをAIで2か月に短縮」)。

今回、平島さんたちは、AIによるサロゲートモデルと、計算に使うハードウェアを最適化するフレームワークとを新規開発し、ついに天の川銀河規模の銀河シミュレーションを行うことに成功した。

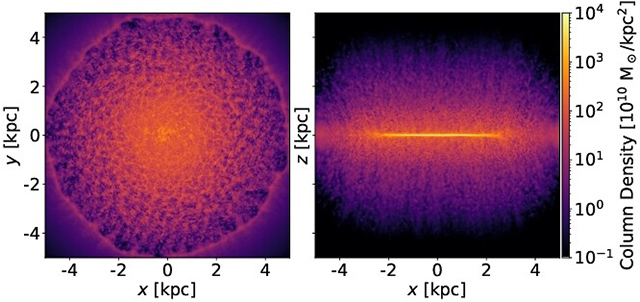

シミュレーションで得られた、ある時刻の銀河のガス分布(左:銀河円盤を上から見たところ、右:円盤を真横から見たところ)。明るい色の部分ほど密度が高い(提供:Hirashima et al. (2025))

新たな計算コードでは、銀河シミュレーションの計算効率が最大で従来の約20倍向上した。さらに、深層学習モデルの学習はGPU上で行い、シミュレーション中の予測はCPU側で行うことで、CPUとGPU間のデータ転送の待ち時間も解消できた。

今回開発された銀河シミュレーションコード「ASURA-FDPS-ML」の概念図(提供:理化学研究所リリース、以下同)

平島さんたちは世界最大級のCPU型スーパーコンピューター「富岳」で、15万ノード(700万コア超)のプロセッサーを使い、総粒子数3000億個に達する銀河のシミュレーションを実行した。過去の銀河シミュレーションは最大でも数十億粒子にとどまっていたが、この計算で空間分解能が100倍以上向上し、天の川銀河を星一つ一つまで解像する、世界初の「star-by-star」シミュレーションが実現したことになる。

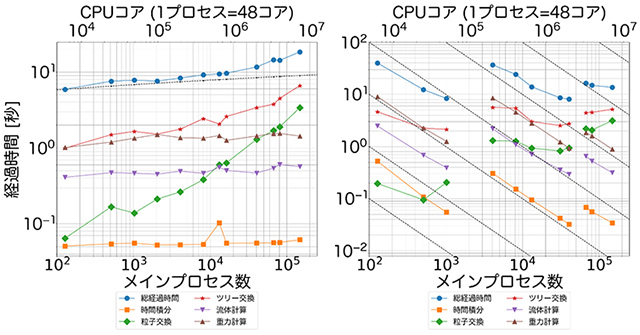

「富岳」で最大15万ノードで計算したときの並列効率。横軸が計算処理の回数(使われたCPUコアの数)、縦軸が計算にかかった時間。折れ線はシミュレーションに含まれる様々な計算ごとの時間の内訳を表す。左は計算する体積に比例して粒子数を増やした場合の経過時間で、体積が増えてもトータルの計算時間(青)が同じなら理想的な並列効率になっていることを示す。右は粒子数一定で計算ノードを増やした場合の計算時間で、「ノード数に反比例して計算が速く終わる」(黒の実線)という関係に沿っていれば理想的な並列効率になっていることを示す。計算処理が増えるとノード同士でデータをやり取りする時間(緑・赤)が増えるものの、左右いずれの場合でも高い並列効率が維持されている

このシミュレーションによって、個々の星の超新星爆発や、それに伴うガスの加熱・膨張・冷却などの過程を、銀河全体の進化と整合的に追跡することが可能となった。また、星形成率や銀河内外でのガスの流出入率など、銀河スケールでの統計量も、従来の手法と同等の精度で再現できているという。

今後はこの手法で銀河を長時間進化させる計算を行い、星の軌道や重元素量、年齢の分布などを位置天文衛星「ガイア」などの観測データと直接比べることで、銀河の渦巻腕や棒構造、厚い円盤などの構造がどのように形成されるかを検証できるようになるだろう。

また、星形成や超新星爆発によって星間ガスがどのように加熱・攪拌され、銀河の外へ流出したり再び取り込まれたりするのかを追跡し、ガスと元素の循環の過程を一貫して調べられるようになる。太陽系や生命の材料物質が銀河のどの環境で、いつ生成され運ばれたのか、という根源的な問いにも迫れると期待される。

〈参照〉

- 理化学研究所:3,000億粒子の天の川銀河シミュレーションをAI×富岳で実現 -星一つ一つを再現する高解像度モデルで銀河進化に迫る-

- SC25 - SC Conference:The First Star-by-star N-body/Hydrodynamics Simulation of Our Galaxy Coupling with a Surrogate Model 論文

〈関連リンク〉

- 富岳:

関連記事

- 2026/01/20 銀河衝突の痕跡か、天の川銀河の衛星銀河の外に広がる星々

- 2025/12/09 私たちは天の川銀河の中心「いて座A*」を「真下から」見ている

- 2025/09/25 高精度・高信頼度で太陽フレアを予測するAIを開発

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/07/09 8か月かかる銀河の精密シミュレーションをAIで2か月に短縮

- 2025/06/05 天の川銀河の構造を伝える、銀河中心のSiOメーザー星の固有運動

- 2025/06/02 星ナビ7月号は「ウィリアムオプティクス CAT 91 WIFD」と「AIが描く宇宙」

- 2025/02/05 AIも月にうさぎを見る?なぜ人は月にうさぎを見た?

- 2024/12/09 太陽系が安全地帯に運ばれたのは、天の川銀河の変化のおかげ

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/07/04 天の川銀河の衛星銀河は理論予測の倍以上存在か

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/03/21 市民天文学とAIで渦巻銀河とリング銀河を大量発見

- 2024/03/07 天の川銀河に降る水素ガス雲は外からやって来た

- 2024/01/19 天の川銀河の折り重なる磁場を初めて測定

- 2023/11/21 太陽系が生まれた場所は今より1万光年も銀河の内側

- 2023/10/31 バリオンとニュートリノも考慮した過去最大の宇宙論シミュレーション

- 2023/09/26 天の川銀河中心の分子雲の距離と速度を精密計測

- 2023/09/12 天の川銀河の中心から遠い星ほど重元素は少ない

- 2023/07/14 中性子星合体から1秒間の変化を高精度シミュレーション

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)