「あらせ」がとらえた宇宙嵐の発生から終息

【2017年9月29日 JAXA宇宙科学研究所】

今月上旬、太陽で複数回にわたり大規模な太陽フレアが発生し、太陽から突発的にプラズマの塊が放出されるコロナ質量放出(CME)が起こった(参照:「11年ぶり、最強クラスの太陽フレアが発生」)。

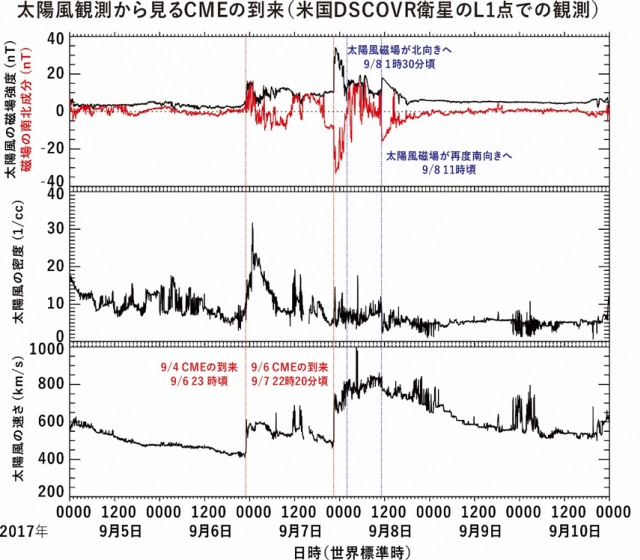

アメリカの人工衛星「DSCOVR」が観測した太陽風のデータ。上から太陽風磁場(黒線が磁場の強さ、赤線は南北成分でプラスが北向き)、太陽風の密度、太陽風の速さを示す(提供:NOAA/DSCOVR)

このうち2度のCMEは地球磁気圏に到達し、磁場が急激に圧縮されて地球周辺の宇宙空間(ジオスペース)で宇宙嵐が発生した。JAXAのジオスペース探査衛星「あらせ」が、この宇宙嵐の開始から回復相までの一連の観測データの取得に成功した。

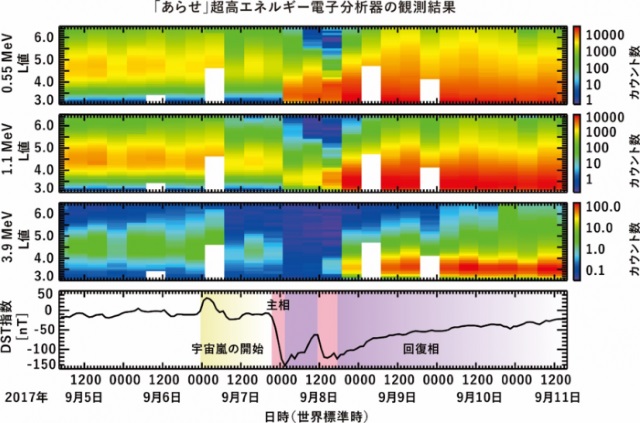

「あらせ」の超高エネルギー電子分析器の観測結果。上から低エネルギー、中エネルギー、高エネルギーの電子のカウント数を色で表している。縦軸は地球からの距離(L値=3は赤道上空約1万3000km、6は約3万2000km)に対応し、それぞれの時間、場所でエネルギーごとの電子の空間分布が変化する様子を表す。一番下の図は地磁気の状態を示すDst値で、最小値が小さいほど大きな宇宙嵐を表す(提供:JAXA/ISAS、以下同)

まず高エネルギー電子(3.9MeV)については、宇宙嵐の前には赤道上空の高度約1万6000~3万2000kmの領域(放射線帯外帯に対応)に存在していたが、宇宙嵐の開始とともに地球側に向かって約6400km移動し、宇宙嵐の主相が始まるとさらに地球側に移動していることがわかった。

また、宇宙嵐が始まった時期に高エネルギーの電子が消失している一方、低エネルギーの電子(0.55MeV)は赤道上空の高度約1万3000~1万9000kmの領域で宇宙嵐の主相時に増加を始めており、高エネルギーの電子の消失とは対照的な振る舞いを見せていることも示された。

宇宙嵐の回復相に入ると、宇宙嵐前より広い領域で電子のカウント数が増加し、さらに高エネルギー電子の分布が地球寄りに移動している。これらのカウント数や分布の変化から、宇宙嵐に伴ってジオスペースがダイナミックに変動していることがわかる。

放射線帯の模式図

「あらせ」のデータから、宇宙嵐が最も発達したと思われるタイミングで放射線帯外帯が消失すること、宇宙嵐による乱れが鎮まる時期に高いエネルギーを持つ電子が増加して放射線帯外帯が再形成することが示された。また、再形成された放射線帯外帯の電子の強度が、宇宙嵐が起こる前よりも強くなっていることもわかった。

ところで、宇宙嵐がどのくらの規模に発達するのかは、太陽フレアの大きさだけではなく様々な要因によってコントロールされる。特に太陽風の磁場の向きは宇宙嵐の規模を決める大きな要因の一つで、太陽風磁場が南向きの場合は北向きである地球自身の磁場と繋ぎ変わることで太陽風のエネルギーがジオスペースに入り易くなって宇宙嵐が発達する。今回の場合、人工衛星「DSCOVR」のデータから太陽風磁場がタイミングよく北向きになったことが示されており、これが宇宙嵐の発達が進まなかった原因と考えられている。

地球が太陽活動の影響をどのように受けているのかを知るためには、太陽とジオスペースの両方の観測が必要となる。現在、国際的な協力の下で科学衛星・探査機・地上からのネットワーク観測などが行われており、そのなかで「あらせ」は地球の放射線帯を観測する衛星として、太陽活動が地球に及ぼす影響を調べ、宇宙環境変動メカニズムの理解に役立つ観測を続けている。

関連記事

- 2026/01/19 探査機の宇宙線センサーを利用して太陽プラズマの変動をとらえた

- 2026/01/08 太陽で起こるガス加速とそっくり、活動銀河核の超高速ガス噴出

- 2024/05/13 日本など各地で低緯度オーロラを観測

- 2023/11/06 宇宙嵐を発達させるプラズマは太陽風ではなかった

- 2023/10/17 中性子星で起こる、地球の地震とそっくりの余震

- 2023/05/08 恒星を飛び出す超高速プロミネンス

- 2021/02/05 太陽嵐の予測で世界最高水準を達成

- 2019/07/30 地球大気の流出量は磁気嵐のタイプによって異なる

- 2019/03/04 高エネルギー現象と関係か、一部の太陽フレアで見られるHα偏光

- 2017/09/07 11年ぶり、最強クラスの太陽フレアが発生

- 2017/08/17 13の宇宙機でコロナ質量放出を追跡

- 2017/07/19 太陽面プラズマ噴出現象の前兆を発見

- 2017/07/06 系外惑星が受ける、低温小質量星からの脅威

- 2015/07/17 太陽風の玉突き事故で起こった大規模磁気嵐

- 2014/09/03 太陽活動の観測継続へ支援を 京大天文台が呼びかけ

- 2014/06/02 迫力のコロナ質量放出

- 2014/01/15 宇宙ステーション補給船シグナス、商業輸送1号機がISSに到着

- 2012/08/16 史上最速レベルのコロナ質量放出が発生

- 2012/02/28 磁気フィラメントからオーロラまで 太陽活動の最新画像

- 2012/01/25 太陽で大規模フレアが発生、強い太陽放射線を観測

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)