初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢

【2025年2月17日 カブリIPMU】

渦巻銀河が星とガスだけで構成されていると考えると、ニュートン力学に従えば銀河の外縁部の回転速度は銀河中心付近より遅くなるはずだ。しかし、実際に近傍の渦巻銀河を観測してみると、外側の回転速度は減少することなく、ほとんど一定の速度を保っている(「平坦な回転曲線」)。

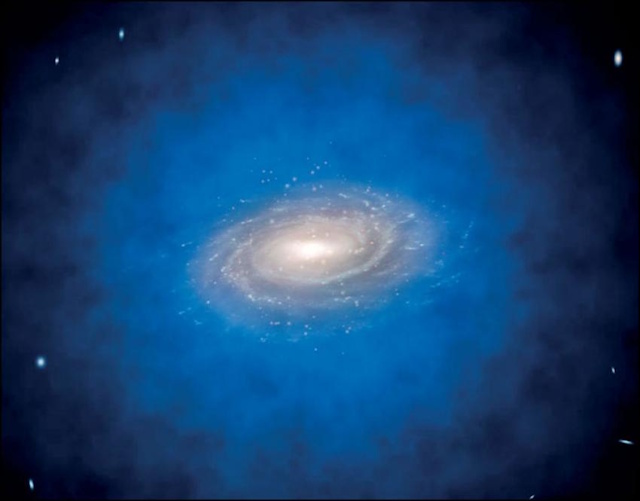

1970年代に米国の天文学者ベラ・ルービンが明らかにしたこの「銀河の回転曲線問題」について、現在では銀河を取り囲むような球状構造(ハロー)に大量の見えないダークマターが存在することで説明できると考えられている。ダークマターの重力作用が銀河の構造や運動に重要な役割を果たしていることを示すものだ。

天の川銀河を取り巻くダークマターハロー(青く描かれている部分)の想像図(提供:ESO/L Calçada. (CC BY 4.0))

このような重要性にもかかわらず、初期の宇宙におけるダークマターの存在や分布については観測的に制限されたことがなく、未知のままである。そこで東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU, WPI)のQinyue FeiさんやJohn Silvermanさんたちの研究チームは、アルマ望遠鏡による観測データを用いて、約130億光年彼方(赤方偏移z=6)に存在する超大質量ブラックホールを内包する2つの銀河のガスの運動を調べ、ダークマターの存在量を探った。

「ルービンは近傍の銀河の回転曲線からダークマターハローの存在に関する最初の証拠を示しました。私たちは同じ手法を、今度は初期の宇宙で用いました」(Silvermanさん)。

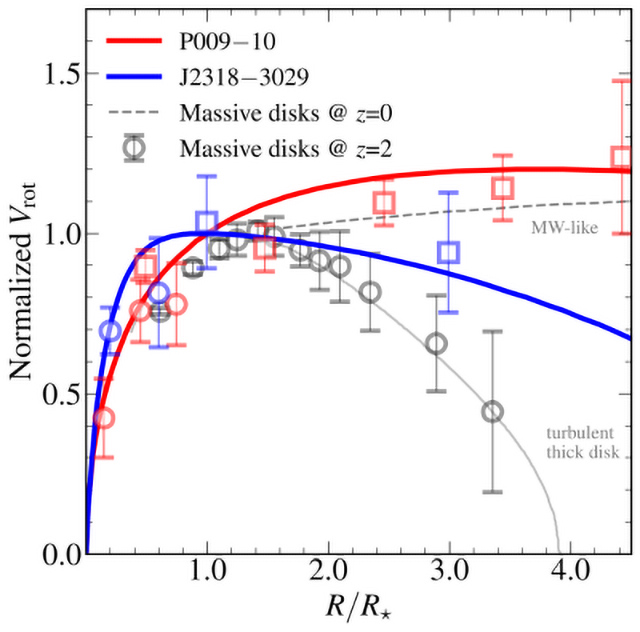

研究の結果、両銀河の回転曲線が地球近傍の巨大な円盤銀河と似た「平坦な回転曲線」であり、そのためには多くのダークマターを必要とすることがわかった。回転曲線の解析によると、ダークマターは銀河を含むシステム全体の総質量の約60%を占めているという。一方で、別のチームの報告によると、今回の対象となった銀河より手前に位置する遠方銀河の外縁部では回転曲線に減少が見られ、この系ではダークマターの割合が低いことが示唆されている。

銀河の回転曲線の比較。今回の研究で得られた赤方偏移z=6の初期宇宙銀河のデータ(赤と青)は、赤方偏移z=0付近の近傍の巨大円盤銀河(灰色の破線)と類似している。回転曲線は比較的平坦なままで外縁部でも高く、ダークマターが優勢であることの必要性を示す。別チームの報告による赤方偏移2~3の銀河(灰色のデータポイント)の結果では銀河外縁部で回転曲線が減少していて、ダークマターの割合が低いことを意味している(提供:Fei et al.)

今回の研究成果はダークマターと(渦巻銀河の中心に存在する)超大質量ブラックホールの複雑な関係性に新たな光を投げかけ、初期宇宙から現在に至る銀河の進化を理解する上で新たな洞察を与えるものとなった。

〈参照〉

- カブリIPMU:初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢か

- The Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics at Peking University:Researchers find dark matter dominating in early universe galaxies

- The Astrophysical Journal:Assessing the dark matter content of two quasar host galaxies at z ∼ 6 through gas kinematics 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/02/05 ダークマターの分布をJWSTで詳細にとらえた

- 2026/01/26 理論上限の13倍の速さで物質を飲み込む巨大ブラックホール

- 2026/01/08 太陽で起こるガス加速とそっくり、活動銀河核の超高速ガス噴出

- 2025/11/28 天の川銀河を取り巻くガンマ線放射を発見、ダークマター由来か

- 2025/10/14 重力レンズ像の「くびれ」から見つかった、謎のダーク天体

- 2025/09/26 宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く大質量ブラックホール

- 2025/09/17 塵のベールに隠された、宇宙の夜明け時代のクエーサー

- 2025/06/24 潮汐破壊現象の偏光観測により、銀河中心の特異な構造を解明

- 2025/06/19 M87に2つめの超大質量ブラックホールは存在するか

- 2025/06/10 超大質量ブラックホールの宇宙最大級集団「宇宙のヒマラヤ」

- 2025/05/20 超大質量ブラックホールが撃ち出す超高速のガスの弾丸

- 2025/04/30 ペルセウス座銀河団で50億年前に起こった大衝突

- 2025/03/12 129億年前の超大質量ブラックホール付近に熱いガスを発見

- 2025/02/21 世界最高感度でダークマターの寿命の下限を推定

- 2025/01/28 M87ブラックホール周囲の降着円盤の乱流が明るさの変化に影響

- 2025/01/23 超大質量ブラックホール連星に起因するクエーサーの周期的光度変動

- 2024/12/24 原始銀河団でブラックホール活動により一斉に活動を停止した銀河

- 2024/12/19 M87のジェットから強力なガンマ線フレアを検出

- 2024/11/01 天の川銀河中心の大質量ブラックホールの観測データを再解析

- 2024/09/06 宇宙の夜明けに踊るモンスターブラックホールの祖先

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)