世界最高感度でダークマターの寿命の下限を推定

【2025年2月21日 東北大学】

ダークマターは電磁波では直接観測できないが、銀河の回転曲線や銀河団の運動などを調べる事により、その存在が確立されている。しかし、正体や質量、相互作用の様子などは未解明のままだ。

ダークマターが宇宙の始まりである「インフレーション」を誘発させたとする「ALP miracle」と呼ばれるシナリオでは、近赤外線輝線へ稀に崩壊する「アクシオン」(ダークマター候補の一つとされる仮想粒子)が予言されている。この現象には複数の独立な観測的示唆があり、有望な仮説とされる。

もし、ダークマターの稀な崩壊による近赤外線光子を検出できれば、様々な候補を同時に検証することができる。しかし、近赤外線観測では熱輻射や黄道光といった背景が明るいため、その淡い光の探索は困難と考えられてきた。

東京都立大学の殷文さんたちの研究チームは2022年に、高分解能赤外線分光器を用いることで連続光である背景光が暗く見えることを利用した、ダークマターの崩壊で生成される線スペクトルを直接検出(または制限)する新しい手法を提案した(Bessho, Ikeda, Yin, 2022)。

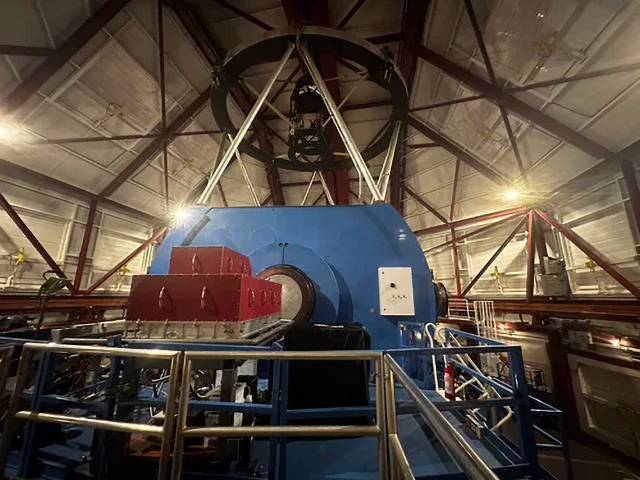

今回、殷さんたちは、チリのマゼラン望遠鏡に搭載されている近赤外線高分散分光器「WINERED」を用いて、矮小楕円体銀河というダークマターが高密度に存在する天体を対象に観測実験を行い、その手法の有効性の実証を試みた。WINEREDは東京大学と京都産業大学が中心となって開発した装置で、近赤外線領域において現在世界一の感度を誇る装置だ。

マゼラン望遠鏡に搭載されている近赤外線高分散分光器WINERED(手前の赤い箱)(提供:神山宇宙科学研究所)

観測対象には矮小楕円体銀河「しし座V(Leo V)」と「きょしちょう座 II(Tucana II)」が選定され、計約4時間の観測が行われた。

矮小楕円体銀河「きょしちょう座II」付近。この銀河に属する星々はきわめてまばらで暗いため、この画像では銀河の形はほとんどわからない(提供:Anirudh Chiti, MIT)

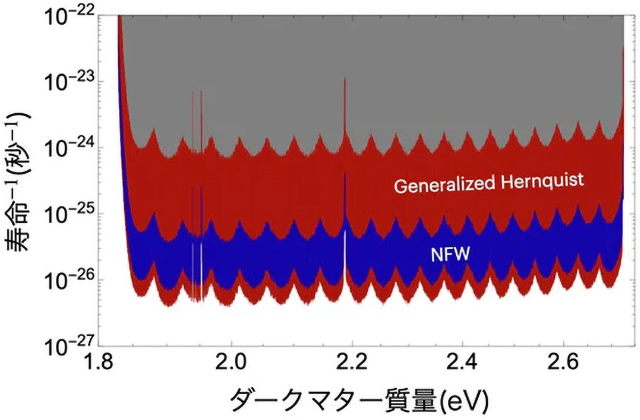

そのデータの解析から、ダークマターが崩壊して別の粒子に変化するまでの時間、つまりダークマターの寿命が、宇宙年齢である138億年の約107-8倍以上の、1025-26秒以上であることが示された。この値は、ハッブル宇宙望遠鏡の観測データ解析から得られていた既存の上限を塗り替えるものとなる。

観測データから得られたダークマター寿命の下限。異なる色はダークマター分布のモデルの差異を表し、範囲はモデルの不確実性による(提供:東北大学リリース)

今回の研究成果は、わずか4時間弱の観測で、世界最高感度でダークマターの寿命の下限の推定に成功したものであり、「ダークマターの正体解明」への大きな一歩となるものだ。また、赤外線分光という観測手法がダークマターの正体に迫る上で有効であることや、素粒子物理学や宇宙物理学上の理論検証実験に赤外線天文学の観測を用いるという新たなアプローチを示した点でも、その意義は大きい。

〈参照〉

- 東北大学:わずか4時間で寿命下限の世界最高感度更新!高分散赤外線分光技術によるダークマター探索実験に成功

- 東京都立大学 / 国立天文台ハワイ観測所 / 東京大学 / 株式会社フォトクロス

- Physical Review Letters:First Result for Dark Matter Search by WINERED 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/02/05 ダークマターの分布をJWSTで詳細にとらえた

- 2025/11/28 天の川銀河を取り巻くガンマ線放射を発見、ダークマター由来か

- 2025/10/14 重力レンズ像の「くびれ」から見つかった、謎のダーク天体

- 2025/04/30 ペルセウス座銀河団で50億年前に起こった大衝突

- 2025/02/17 初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/02/15 数百万光年の規模でダークマターを初検出

- 2023/10/31 バリオンとニュートリノも考慮した過去最大の宇宙論シミュレーション

- 2023/09/19 クエーサーが生まれるダークマターハローの質量はほぼ同じ

- 2023/09/08 ダークマターの小さな「むら」をアルマ望遠鏡で初検出

- 2023/05/09 宇宙背景放射からダークマター分布を調査、「宇宙論の危機」回避なるか

- 2023/04/18 宇宙論の検証には、銀河の位置だけでなく向きも重要

- 2023/04/11 すばる望遠鏡の探査が、宇宙の新しい物理を示唆

- 2023/03/10 小規模な装置でダークマター検出を目指す新手法

- 2023/02/13 ガンマ線観測でダークマター粒子の性質をしぼり込む新成果

- 2022/08/03 宇宙背景放射を使って遠方銀河周辺のダークマターを検出

- 2021/11/04 「富岳」で宇宙ニュートリノの高精度シミュレーションに成功

- 2021/09/17 宇宙の歴史を再現する世界最大規模のシミュレーション

- 2021/07/09 ダークマターの地図をAIで掘り起こす

- 2021/06/25 ダークマター不足の銀河、謎は深まる

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)