ガスが集まって大質量星になるまでの過程

【2022年3月8日 国立天文台 野辺山宇宙電波観測所】

太陽のような中小質量の恒星は、分子雲コアと呼ばれるガス塊の中に円盤が形成され、そこを通して周囲のガスが中心星へと降り積もる(降着する)ことで形成される。一方で、質量が太陽の8倍を超える大質量星の誕生の場合、中小質量恒星のシナリオをスケールアップしただけなのか、あるいは別の過程を経るのかは議論が続いている。大質量星は進化が速い上に、形成の様子を詳しく観測できる領域が太陽系付近に少ないためだ。

桜美林大学の宮脇亮介さんたちの研究グループは、国立天文台野辺山宇宙電波観測所の野辺山45m電波望遠鏡と野辺山ミリ波干渉計、およびアルマ望遠鏡を使って、わし座の方向3万6000光年の距離にある大質量星形成領域W49Aを観測した。

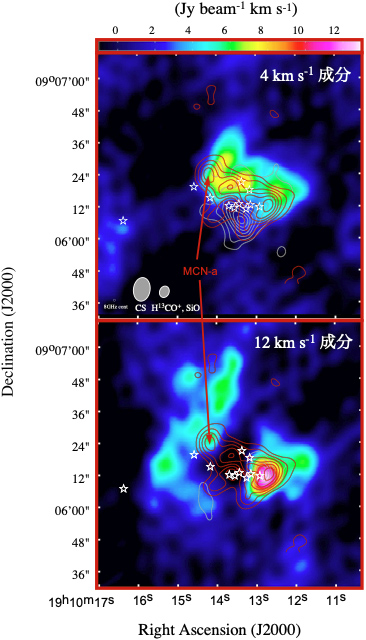

野辺山での観測では、一硫化炭素(CS)、ホルミルイオン(H13CO+)、一酸化ケイ素(SiO)がそれぞれ発する電波などを解析し、平均で太陽の1万倍程度の質量を持つガス塊を全部で25個同定した。このうち一硫化炭素とホルミルイオンで検出されたガス塊は、主に秒速4kmで動くグループと秒速12kmで動くグループの2つにわけることができた。一方、一酸化ケイ素のガス塊は両者の中間である秒速8km程度で動いている。一酸化ケイ素は若い星の周囲で生成されることが知られているので、星形成の兆候を示す。

W49Aの中心部にあるW49Nの4km s-1成分と12 km s-1成分の分布の違い。SiOは、この2つの速度の中間(8km s-1)にピークを持つ。(カラー)CS、(赤の等高線)SiO、(灰色の等高線)H13CO+の強度分布を示す。(白の星)8GHz連続放射でHII領域を示す(提供:国立天文台 野辺山宇宙電波観測所リリース、以下同)

この結果から、W49Aでは秒速4kmと秒速12kmで動いていた2つの巨大分子雲が正面衝突し、中間の速度を持つガス塊が形成されたことがわかった。これらのガス塊の中から、今後10万年のうちに数十個の大質量星が誕生すると予想される。

一方、そうしたガス塊の中から大質量星が誕生する過程については、アルマ望遠鏡による観測でその一端が明らかになった。

大質量星生成領域では絶対温度約300度(約30℃)と高温の「ホットコア」と呼ばれる分子ガス塊がよく検出される。その大きさは中小質量恒星を生む分子雲コアと同程度で数万au(1au=約1.5億km)だが、質量は太陽の1万倍(分子雲コアの約1000倍)という高密度だ。アルマ望遠鏡が観測したW49N MCN-a(以降 MCN-a)も、そのようなホットコアの一つである。

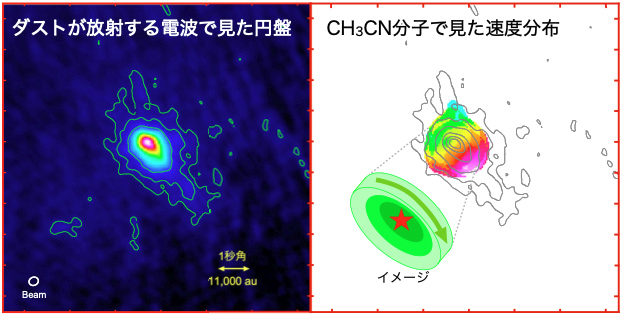

MCN-aの中心部には、誕生したばかりだと考えられる、太陽質量の15倍程度の原始星が形成されている。今回の観測で、原始星の周囲に半径1万au以上の回転円盤があることがわかった。さらに、円盤の異なる位置に対応する12種類の分子が発する電波の解析から、円盤の各部がどれだけの速度で回転しているかが判明し、そこから質量の分布も計算することができた。

(左)W49N MCN-aの連続放射(ダストからの放射:弱い部分は等高線で示す)。(右)シアン化メチル(CH3CN)で見た速度分布。色は速度を表し、青→水色→黄緑→黄→赤となるにつれて私たちから遠ざかる。速度分布から回転している円盤であることがわかる。細い灰色の線は連続波の強度

今回観測された大きなガス円盤は不安定で、渦巻きが生じたり塊に分裂したりして、ガスが円盤の内側へと落下していくと考えられる。 1年に太陽の1%に相当する質量が中心へ落下し、その1割ほどが実際に星に降り積もると推定されている。 大質量の原始星を取り巻く円盤が見つかった事例は過去にもあるが、今回のように速度や質量の分布がわかったのは初めてのことだ。

〈参照〉

- 国立天文台 野辺山宇宙電波観測所:重い星の誕生のようす、また一歩解明!

- PASJ:Star burst in W 49 N presumably induced by cloud–cloud collision 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/03/02 天の川を撃ち抜く「弾丸」天体を新たに8つ発見

- 2026/02/10 天の川銀河の円盤に向かって落ちる分子雲を発見

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/27 爆発直前に「骨」までむき出しになった超新星

- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能

- 2025/04/17 大質量星の動きが示唆する小マゼラン雲の破壊過程

- 2025/02/28 アルマ望遠鏡がとらえた小マゼラン雲のふんわり分子雲

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2023/09/26 天の川銀河中心の分子雲の距離と速度を精密計測

- 2023/06/22 重い星は軽い種からできる

- 2023/06/01 大きな赤ちゃん星の温かさが届く範囲は10光年程度

- 2023/05/23 宇宙ジェットで掃き集められた分子雲

- 2023/03/06 超新星の電波再増光が示す連星進化の道筋

- 2023/03/02 星を大きく育てる、円盤の渦巻き

- 2023/02/22 中間質量ブラックホールの証拠?「おたまじゃくし」分子雲を発見

- 2023/01/30 磁場が支えていた大質量星への物質供給

- 2023/01/10 星の周りで有機物に取り込まれる窒素と重水素

- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生

- 2022/08/23 「最も重い星」、実は少し軽かった

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)