天文と宇宙で振り返る、平成の31年

【2019年4月26日 アストロアーツ】

※5月2日発売「星ナビ」6月号で「平成の天文ニュース」をさらに詳しく振り返ります。

■ ヘール・ボップ、しし座流星群、金環日食… 時代を彩った天文現象

(画像クリックで関連特集またはニュースへ。一部リンクなし)

肉眼で見える天文現象や天体の接近は多くの人々の関心を集め、ときに社会的なブームにさえなった。これらをきっかけとして今日の天文学者や宇宙飛行士を目指してきた人たちも多いかもしれない。

平成最初のビッグイベントとなった1989年12月2日の金星食(提供:大熊正美)

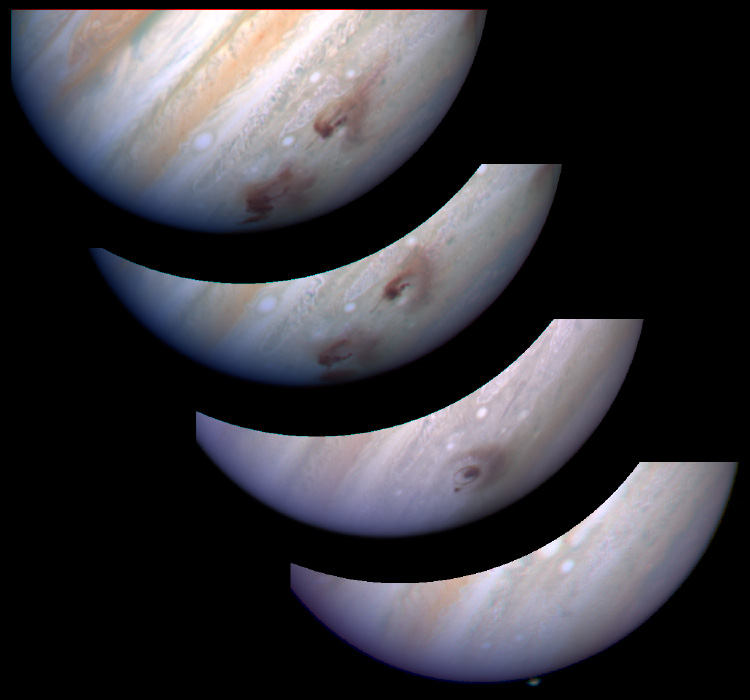

1994年7月、シューメーカー・レヴィ彗星(D/1993 F2)の20個あまりの分裂核が数日間にわたって次々と木星に衝突し、巨大な衝突痕を残した。太陽系天体同士の衝突を地上からリアルタイムで目撃するという、史上まれにみる出来事となった(提供:R. Evans, J. Trauger, H. Hammel and the HST Comet Science Team)

1996年3月、地球から0.01auという近距離を通過した百武彗星(C/1996 B2)。同月下旬ごろには0等級の明るさとなり、暗い場所では長大な尾が観測された(提供:大熊正美)

平成のみならず、20世紀を代表する大彗星となったヘール・ボップ彗星。1997年前半の間は肉眼等級を保ち続け、特に同年3月から4月にかけては都会の宵の空でも目立つほどの明るさで記憶に残る(提供:大熊正美)

2001年11月に1時間あたり数千個に達する歴史的大出現を見せたしし座流星群。1998年に母天体のテンペル・タットル彗星が近日点を通過したため、その後しばらくは活発な出現が見られた。画像クリックで動画へ(提供:大熊正美)

地球への最接近距離6000万kmを切る、いわゆる「火星大接近」は十数年ごとに起きるが、2003年の火星大接近は記録的な最接近であったため、「6万年ぶり」の謳い文句とともに関心を集めた(提供:大熊正美)

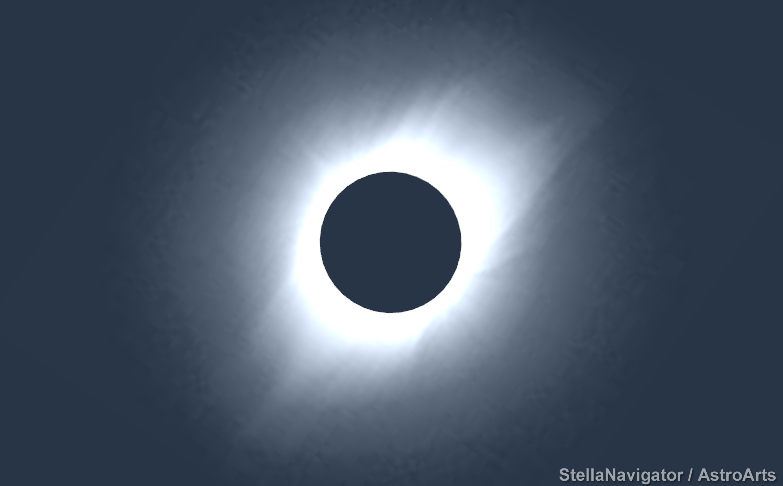

皆既日食が46年ぶりに日本で見られた2009年7月22日は、多くの日食ファンが皆既帯である鹿児島県・トカラ列島に集ったが、残念ながら天候に恵まれなかった(提供:中国・武漢にて上山治貴)

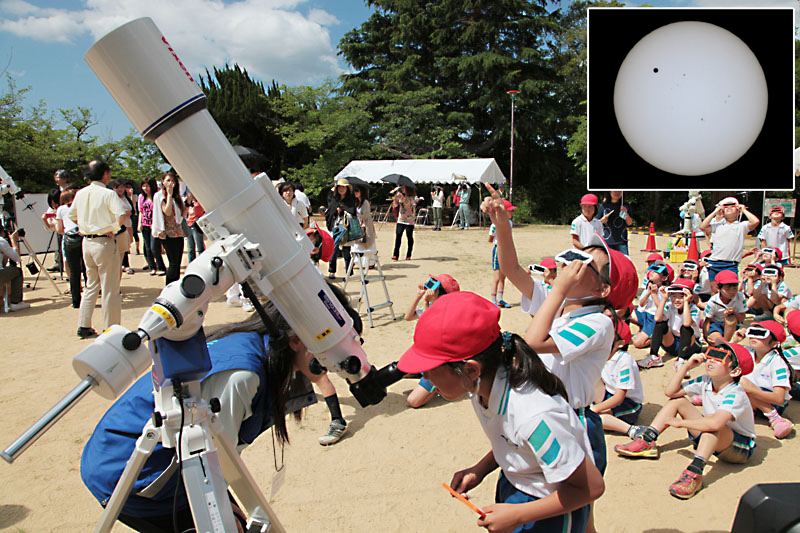

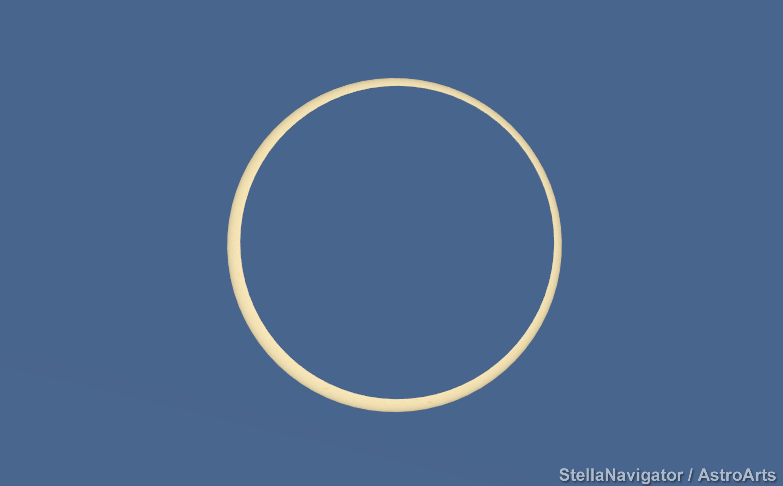

日本列島の太平洋側で広く見られた2012年5月21日の金環日食。オープンを翌日に控えたスカイツリーとの2ショット。日食めがねなど観察フィルターが多く売れ、「日食観察プレート」つきの解説ムックもアストロアーツ史上記録的な売上となった(提供:川口雅也)

前月の金環日食に続く天文現象として注目された2012年6月6日の金星太陽面通過。西日本では天候に恵まれ、次回は2117年というレアな現象を多くの人が楽しんだ(提供:兵庫県神戸市の金星台にて川口雅也/右上挿入図は門田健一)

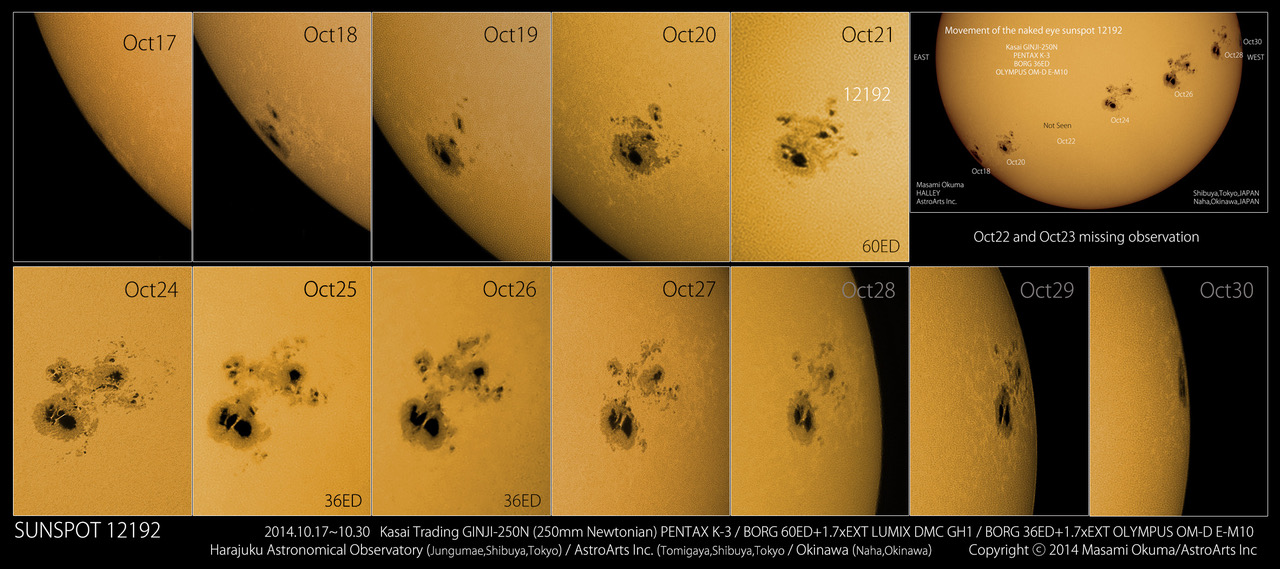

2014年10月下旬、太陽に巨大黒点が出現。平均的な視力があれば拡大しなくても日食めがねなどで見ることができるほどだった(提供:大熊正美)

月に様々な名称をつけて楽しむのはいつの世も同じ。平成はとりわけ占星術由来の「スーパームーン」が普及した(提供:大熊正美)

■ はやぶさ、ボイジャー… 太陽系内外で探査機たちが活躍

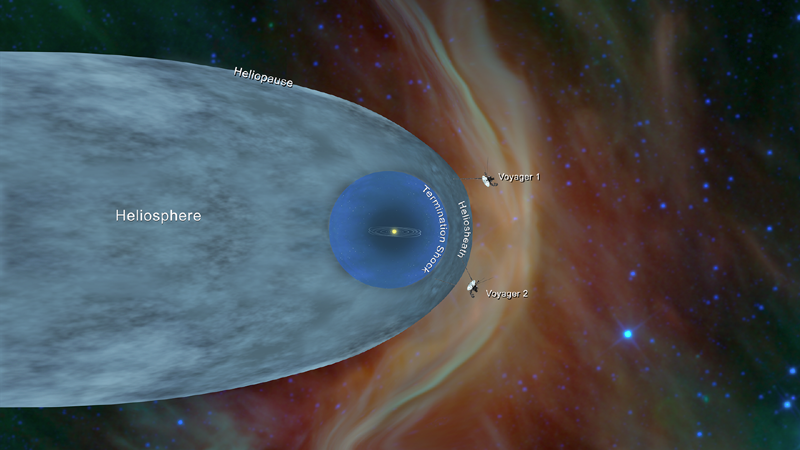

米ソがしのぎを削った冷戦時代が終わり、米ロのみならず中国、欧州、インドなど多くの国が宇宙探査に乗り出した。月・惑星のほか、彗星や小惑星の物質を分析して太陽系の成り立ちを探るミッションが多く実施された。いまや太陽系の至る場所に探査機が送り込まれているが、1970年代に打ち上げられた「ボイジャー」1号と2号がついに恒星間空間に飛び出すというマイルストーンも迎えた。

日本では月探査機「かぐや」や小惑星探査機「はやぶさ」の地球帰還などが大きな話題になった。

2007年から2009年まで月を周回探査した「かぐや」がとらえた「地球の出」(提供:JAXA/NHK)

2010年、小惑星からの試料持ち帰りに初めて成功した探査機「はやぶさ」。数々のトラブルを乗り越えて地球帰還を果たした物語は社会的関心事となり、大手プロダクションによる劇場映画が1、2年の間に3本制作された(提供:大川拓也)

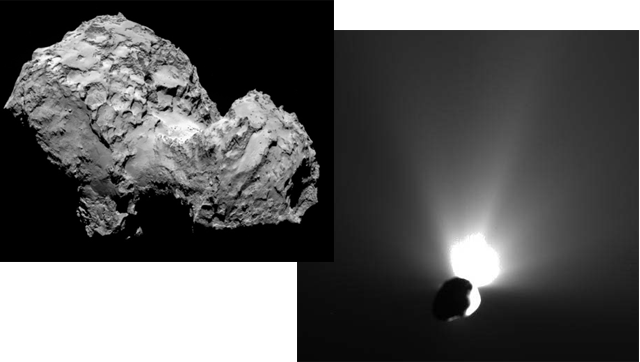

(左上)欧州の「ロゼッタ」は2014年からチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を探査したほか、子機「フィラエ」は史上初の彗星着陸探査を行った(提供:ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA)/(右下)2005年、NASAの「ディープ・インパクト」がテンペル彗星に子機を衝突させて飛散した物質を観測するミッションを実施した(提供:NASA/JPL-Caltech/UMD)

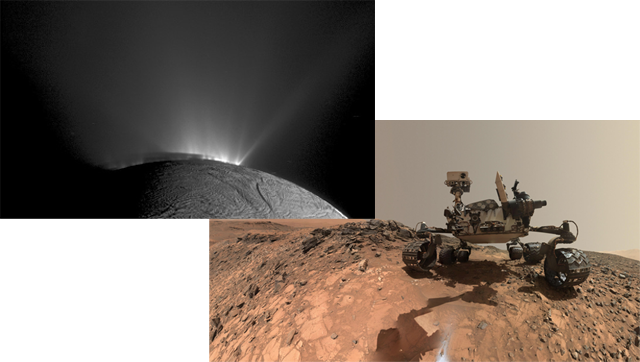

(左上)2004年か2017年まで土星を間近から探査したNASAの「カッシーニ」は、土星の六角形の渦や環にひそむ微小構造、衛星エンケラドスの噴出などを発見したほか、子機「ホイヘンス」による衛星タイタンの着陸探査を行った(提供:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)/(右下)火星では多くの探査車や周回機が探査を行い、現在も探査車「キュリオシティ」などが活動中だ(提供:NASA/JPL-Caltech/MSSS)

2012年にボイジャー1号、2018年には2号が太陽圏から脱出した。2機は今も恒星間空間からデータを送り続けている(提供:NASA/JPL-Caltech)

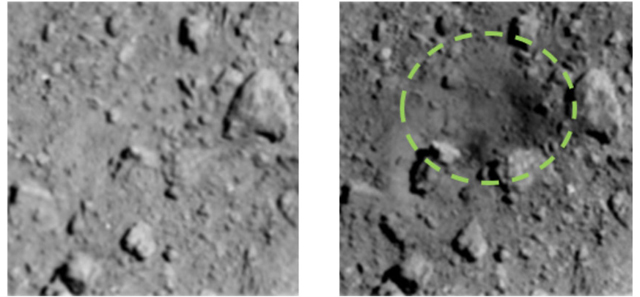

2019年4月、探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウ表面に生成したクレーター(左がクレーター生成前、右が生成後)。2019年中に地表下の物質を採取して地球に持ち帰る予定だ(提供:JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研)

■ 12人の日本人が宇宙へ

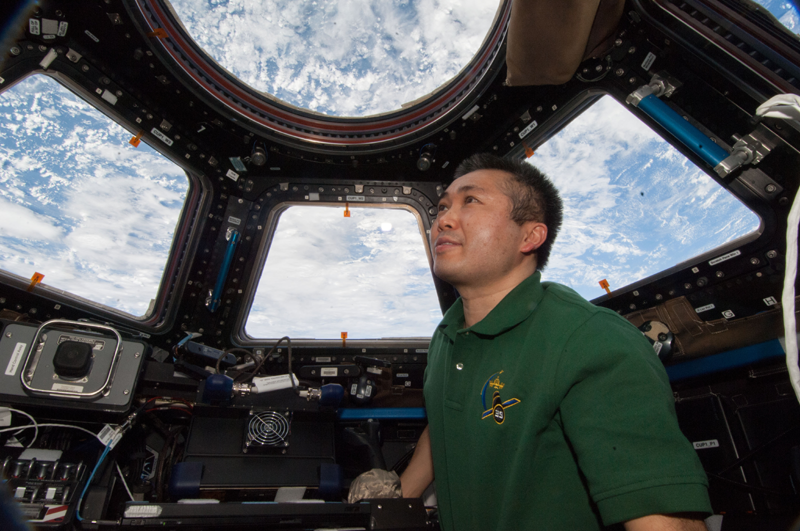

ほぼ毎年のように日本人宇宙飛行士が国際宇宙ステーション(ISS)に滞在している昨今だが、日本人が初めて宇宙に行ったのも平成になってからだ。1990年12月、秋山豊寛さんがソユーズに搭乗し、宇宙ステーション「ミール」に滞在した。以降秋山さんも含め12人の日本人が宇宙に行き、スペースシャトルやISSに滞在した。

商業的な宇宙旅行サービスもスタートしたが、まだまだ宇宙はごく普通の人々には遠い場所だ。2019年にはアポロ11号の月着陸から50周年を迎えるが、アポロミッション以降、人類が月に行くことはかなっていない。

2014年3月、国際宇宙ステーションの長期滞在中にクルーを束ねる「コマンダー」に就任した若田光一さん(提供:JAXA/NASA)

■ 大きく変わった宇宙像

宇宙の始まりと行く末を知るうえでの大発見が相次ぎ、我々の「当たり前の宇宙観」は劇的に変化した。ここで挙げられているものの中には「こんなに最近の発見・知見だったのか」と改めて驚くようなものも少なくない。

数々の神秘的な画像で人々の心をとらえ続けたハッブル宇宙望遠鏡は、2019年4月に打ち上げから29周年を迎えた。ハッブルがとらえた星形成領域「創造の柱」は最も有名な天体画像の一つで、2014年には同天体の再撮影も行われた(提供:NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA))

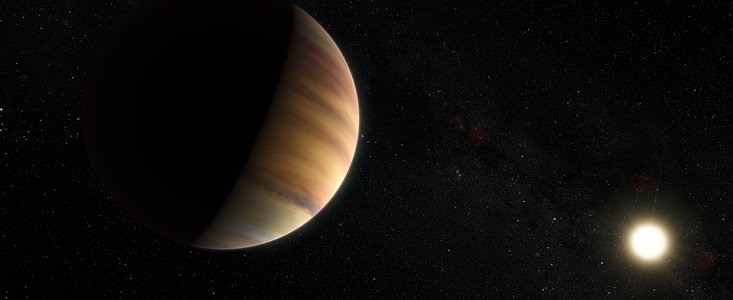

1995年、ペガスス座51番星に初めて主系列星を公転する系外惑星が見つかり、2008年には可視光で初めて直接撮像された「フォーマルハウトb」の姿も発表された。現在では数千個もの系外惑星の存在が確認されており、その中には地球のようなサイズ、大気条件を持つとみられるものも少なくない(提供:ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger (skysurvey.org))

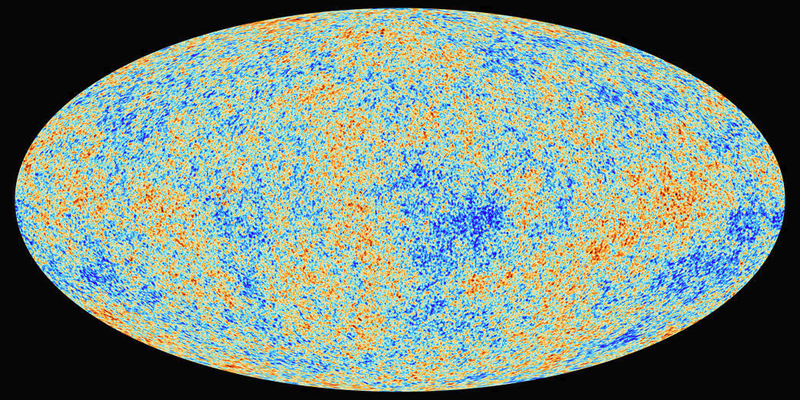

1989年に打ち上げられた衛星「COBE」が、宇宙が誕生したころの名残である「宇宙マイクロ波背景放射」(CMB)を観測。現在の宇宙の構造のもととなる「ゆらぎ」を発見し、ビッグバン理論の決定的証拠となった。さらにその後「WMAP」や「プランク」による高精細な観測から、宇宙の年齢は137億(2003年)→138億(2013年)とさらに細かく求められた。画像は2013年に「プランク」が観測したCMBの全天マップ(提供:ESA and the Planck Collaboration)

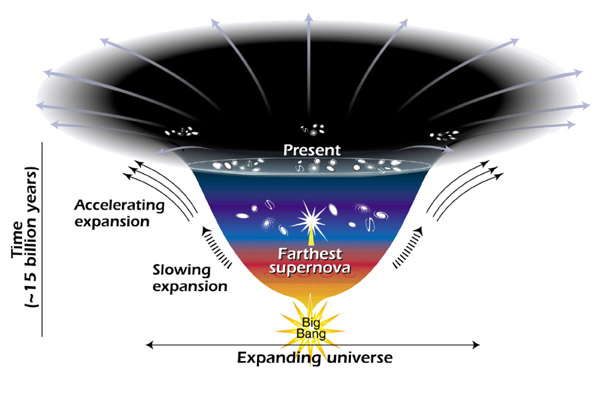

1998年、複数の研究グループが行った遠方の超新星の観測から、宇宙が加速的に膨張していることが判明した。宇宙の膨張は減速しつつあると考えられていたため、大きな衝撃を与えた(提供:Ann Feild (STScI))

大型の太陽系外縁天体の相次ぐ発見により、太陽系像の見直しが迫られた。2006年には天体の新定義によって冥王星が「準惑星」のカテゴリーに入れられた。画像は2015年7月に探査機「ニューホライズンズ」がとらえた冥王星(提供:NASA/JHUAPL/SwRI)

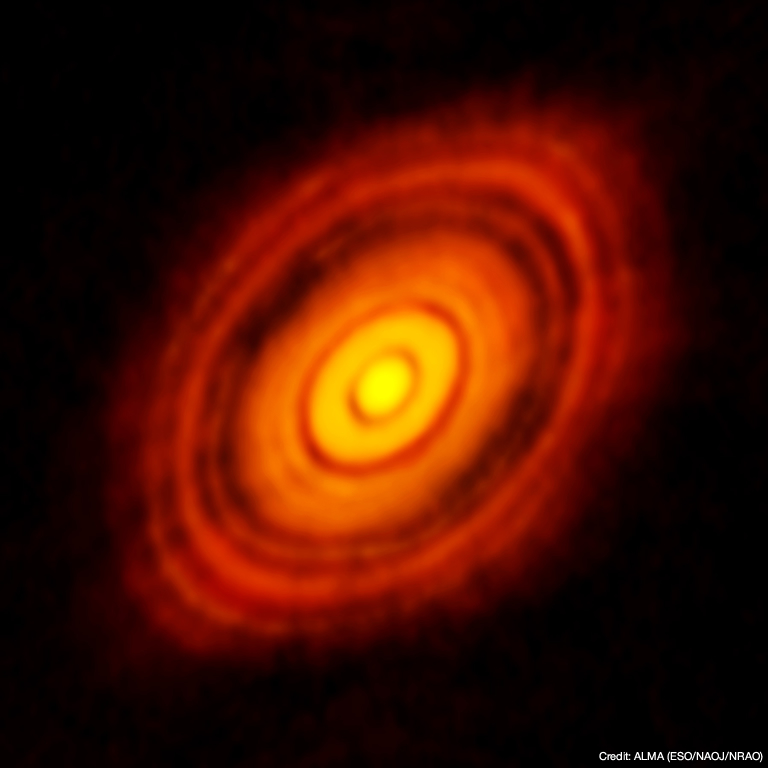

2014年11月、おうし座HL星の周囲で惑星が生まれつつある現場「原始惑星系円盤」を、アルマ望遠鏡がつぶさにとらえた。惑星形成研究の大きな変革を予感させる1枚だ(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO))

2016年2月、米国のレーザー干渉計型重力波検出器「LIGO」が世界で初めて、ブラックホール同士の合体から発生した重力波を検出した。アインシュタインが一般相対性理論を発表し重力波の存在を予測してから100年、ついにその時が訪れ、重力波天文学の新しい窓が開かれた(提供:SXS)

2019年4月、国際プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ」が、M87銀河中心の超大質量ブラックホールの影を撮影することに成功した。ブラックホールの姿が直接とらえらえた史上初の快挙となる(提供:EHT Collaboration)

■ デジタル化が変えた天文ライフ

情報のデジタル化とインターネットの普及は平成の30年間で人々の生活を劇的に変え、もはやそれらがない暮らしを思い出せないほどだ。天文趣味の世界ももちろん例外ではない。

天体を指定するだけで望遠鏡を向ける「自動導入」機能は昭和から存在したが、1994年(平成6年)発売の「ステラナビゲータ for Windows」でPCからの制御も行えるようになった。全体として機材が小型軽量化されたことも大きな変化だ。

天体写真では、フィルムカメラからデジタルカメラが主流に。撮影した結果がその場で確認できるだけでなく、フィルムに比べて圧倒的な高感度を手にしたことも、天体撮影のうえで大きなメリットだ。撮影した画像を「ステライメージ」(平成9年発売)などのPCソフトで画像処理して仕上げるという工程により、誰でも(カメラの腕前に関わらず)どこでも(空が明るい場所でも)美しい天体写真を作品として仕上げられるようになった。

撮影した天体写真は、SNSでシェアされることにより、天体写真愛好家だけでなくより多くの人々の目に触れるようになった。見る人が変われば見られる対象も変わっていく。大判の印刷に耐えるような精緻な美しさだけでなく、スマホの画面上でインパクトのある画像が好まれる傾向も現れている。

技術が大幅な進歩を遂げた後は、それを応用して天体観望・撮影の形がより多様化の兆しを見せている。デジタル時代ならではのものとして、眼視では見えない淡い天体を撮影してPC画面でみんなで見る「デジタル観望会」という新しい楽しみ方も生まれた。次の時代はどんな展開が待っているのだろうか。

望遠鏡の導入、撮影、オートガイド、無線通信、画像調整…さまざまな自動化テクノロジーにより、自分に合った楽しみ方を見つけられるようになった(提供:上山治貴)

令和注目の天文現象は?

令和最初の20年までの主な注目現象を紹介しよう(画像はすべてステラナビゲータ11で作成)。

令和最初の満月は2019年(令和元年)5月19日

令和に見られる最初の皆既月食は2021年5月26日(東日本のみ)だ。特に楽しみなのが2022年(令和4年)11月8日の皆既月食(画像)で、皆既中の赤い月が天王星を隠す珍しい現象を全国で見ることができる

2030年(令和12年)6月1日、北海道の広い範囲で金環日食が見られる

しし座流星群の母天体であるテンペル・タットル彗星は2031年5月に太陽・地球近辺に再来する。前回の1998年近日点通過後のような活発な出現を期待しよう。図は2031年(令和13年)11月18日午前3時ごろのイメージ図

2035年(令和17年)9月2日、北関東から北陸にかけて皆既日食が見られる

星を見るわくわくはいつだって変わらない。昭和の終わりにハレー彗星を見た世代が、子供たちを連れて望遠鏡の列に並ぶ(提供:2018年7月、東京都内での観望会にて土肥道子)

〈関連リンク〉

- 星ナビ創刊10周年記念 21世紀天文ニューストピックス 「あなたが選ぶ10大ニュース」

- 天文ニュースアーカイブ

- アストロアーツと平成

関連記事

- 2025/12/29 2025年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2024/12/30 2024年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2023/12/29 2023年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2022/12/28 2022年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2021/12/28 2021年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2020/12/28 2020年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2019/12/27 2019年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2018/12/27 2018年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2017/12/28 2017年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2016/12/27 2016年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2015/12/28 2015年 天文宇宙ゆく年くる年

- 2014/12/26 2014年 天文宇宙ゆく年くる年

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)